Soll ich in den 80-Jahren beginnen? Oder doch eher schon in den 70er Jahren? Genau – bei der Telearena von 1978 zum Thema Homosexualität. Ich sass mit einem Teil der Familie vor dem Fernseher und ahnte: Das geht mich etwas an.  In meiner verschwommenen Erinnerung war das in jener Zeit, in der ich die ersten erotischen Träume wahrnahm. Da war einer aus dem Blockflötenensemble und ein Schulkollege. Ich kapierte mit elf Jahren noch nicht, was das war, aber die Sendung hat mich etwas näher zur Erkenntnis gebracht. Es lohnt sich, in diese Sendung hineinzuschauen – nicht nur wegen des Formats mit zweieinhalb Stunden und einer tollen Moderation, sondern auch um einen Eindruck zum Umgang mit dem Thema zu erhalten. Viele Schwulen und Lesben sassen in der Diskussionsrunde, einige maskiert aus Angst erkannt zu werden und forderten ihre Rechte ein, klagten über erfahrene Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mitnahme auf Polizeireviere oder Wohnungskündigungen. Mit Bibelzitaten und der richtigen gesellschaftlichen Ordnung wurde ihnen entgegengehalten. Diese Sichtweise brachte ein älterer Herr auf den Punkt, er habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle dem Gnägi Ruedi einen Soldaten gestellt hätten. An die Reaktion oder Kommentare meiner Eltern kann ich mich nicht erinnern und wahrscheinlich habe ich die Sendung auch nicht zu Ende geschaut. Normalerweise war in der Primarschule spätestens um neun Uhr Schluss mit Fernsehen. Im Nachhinein erstaunt es mich, dass ich da mitschauen durfte. Mein Mann erinnert sich auch an die Sendung und an ihre Wichtigkeit – und an seinen darauffolgenden Kirchgang in Winkeln St. Gallen, der Pfarrer machte die Schäfchen darauf aufmerksam, dass alle, welche die Sendung gesehen hätten und dies nicht beichten würden, eine Todsünde begingen…

In meiner verschwommenen Erinnerung war das in jener Zeit, in der ich die ersten erotischen Träume wahrnahm. Da war einer aus dem Blockflötenensemble und ein Schulkollege. Ich kapierte mit elf Jahren noch nicht, was das war, aber die Sendung hat mich etwas näher zur Erkenntnis gebracht. Es lohnt sich, in diese Sendung hineinzuschauen – nicht nur wegen des Formats mit zweieinhalb Stunden und einer tollen Moderation, sondern auch um einen Eindruck zum Umgang mit dem Thema zu erhalten. Viele Schwulen und Lesben sassen in der Diskussionsrunde, einige maskiert aus Angst erkannt zu werden und forderten ihre Rechte ein, klagten über erfahrene Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mitnahme auf Polizeireviere oder Wohnungskündigungen. Mit Bibelzitaten und der richtigen gesellschaftlichen Ordnung wurde ihnen entgegengehalten. Diese Sichtweise brachte ein älterer Herr auf den Punkt, er habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle dem Gnägi Ruedi einen Soldaten gestellt hätten. An die Reaktion oder Kommentare meiner Eltern kann ich mich nicht erinnern und wahrscheinlich habe ich die Sendung auch nicht zu Ende geschaut. Normalerweise war in der Primarschule spätestens um neun Uhr Schluss mit Fernsehen. Im Nachhinein erstaunt es mich, dass ich da mitschauen durfte. Mein Mann erinnert sich auch an die Sendung und an ihre Wichtigkeit – und an seinen darauffolgenden Kirchgang in Winkeln St. Gallen, der Pfarrer machte die Schäfchen darauf aufmerksam, dass alle, welche die Sendung gesehen hätten und dies nicht beichten würden, eine Todsünde begingen…

Szenenwechsel ins Jahr 1983. In Luzern findet die nationale Demonstration der Homosexuellen Arbeitsgruppe Schweiz statt. Sie startete bei der Jesuitenkirche. Ich bin an diesem 25. Juni langsam an diesem Platz vorbeigefahren, wohl mit der Jutetasche umgehängt und nach einer Diskussion im 3. Welt-Laden, das war oft mein Samstagsprogramm. Mit Mitmarschieren war da aber noch nichts, dafür ein klopfendes Herz beim Blick über die Strasse. Mein Coming Out in der Familie folgte erst im darauffolgenden Jahr. Ein Blick in die Zeitungen zeigt vieles über die Atmosphäre der 80er Jahre auf, aber auch zur Medienlandschaft im damaligen Luzern. Das Vaterland als Zeitung des katholischen Luzern aber auch der Schweiz berichtete am darauffolgenden Montag mehrere Seiten lang über Schulhausjubiläen, Pfarrinstallation, Maturafeiern, das Zentralschweizer Jodlerfest, gleichzeitig über das kantonale Gesangsfest oder eine Jungbürgerfeier. In einem knapp gehaltenen Einspalter eingesperrt zwischen all den Feiern berichtete das Vaterland unterm Titel „Forderung nach weiteren Freiräumen“ über die Demo und den Forderungen. Das liberale Tagblatt hielt es ähnlich knapp, hatte aber mehr Schlagseite und titelte bereits „Es kamen weniger als erwartet“ und empörte sich mit Bild und der Unterschrift „pietätslose Aktion der Schwulen“ über einen mitgeführten Sarg, mit dem die patriarchale Institution Familie zu Tode getragen wurde. Ausführlich berichtete  dagegen die Luzerner Neusten Nachrichten: Mit Bild, einem längeren Artikel, der die Forderungen aufzählte: In erster Linie ging es gegen Gewalt an Schwulen und Lesben, aber auch um die Aufhebung der Benachteiligungen im Ehebereich, das liest sich auch heute noch aktuell und erschliesst dann auch die Sargaktion. Bereits am vorangegangenen Freitag widmete die Zeitung eine ganzen Seite dem Thema. Aufschlussreich: Ein Interview mit zwei Schwulen und einer Lesben, aber ohne Namen und Foto. Zum Demonstrationsthema „Gewalt gegen Schwule – Schwule gegen Gewalt“ zeigten die Interviewten konkrete Situationen auf, in denen sie angepöbelt wurden, ihre Partnerin nicht aufs Firmenfest mitnehmen durften oder Schwule lächerlich gemacht wurden. Eine Frage – gleich wie in der Arena – fehlte im Interview nicht: Ist Gleichgeschlechtlichkeit ansteckend? Glücklicherweise ist diese Frage nach 40 Jahren aus dem Repertoire gefallen. Darunter ein längerer Artikel einer Psychologin, die für Akzeptanz und Unterstützung warb, ein aufklärerischer Text, dem man aber sein Alter heute anmerkt – verständlich.

dagegen die Luzerner Neusten Nachrichten: Mit Bild, einem längeren Artikel, der die Forderungen aufzählte: In erster Linie ging es gegen Gewalt an Schwulen und Lesben, aber auch um die Aufhebung der Benachteiligungen im Ehebereich, das liest sich auch heute noch aktuell und erschliesst dann auch die Sargaktion. Bereits am vorangegangenen Freitag widmete die Zeitung eine ganzen Seite dem Thema. Aufschlussreich: Ein Interview mit zwei Schwulen und einer Lesben, aber ohne Namen und Foto. Zum Demonstrationsthema „Gewalt gegen Schwule – Schwule gegen Gewalt“ zeigten die Interviewten konkrete Situationen auf, in denen sie angepöbelt wurden, ihre Partnerin nicht aufs Firmenfest mitnehmen durften oder Schwule lächerlich gemacht wurden. Eine Frage – gleich wie in der Arena – fehlte im Interview nicht: Ist Gleichgeschlechtlichkeit ansteckend? Glücklicherweise ist diese Frage nach 40 Jahren aus dem Repertoire gefallen. Darunter ein längerer Artikel einer Psychologin, die für Akzeptanz und Unterstützung warb, ein aufklärerischer Text, dem man aber sein Alter heute anmerkt – verständlich.

Längst war mir klar, dass ich schwul bin, versuchte das aber zu verdrängen: In meinen Tagebüchern finden sich unzählige Einträge über Ängste und Verzweiflung, aber auch zum Beten, dass das verschwinden solle. Wie würden die Reaktionen sein, das war das eine, das andere war die fehlende Vorstellung, wie leben zwei Männer zusammen, was ist mit Familie? Es gab da ja keine Bekannte, Verwandte, Bilder oder Vorbilder. Zu seiner eigenen Identität zu finden, kann befreiend sein und macht Menschsein aus, aber der Weg dorthin ist manchmal scheusslich schwierig und dies erst recht in der Pubertät. Wohl alle kämpfen da mit dem Wohin, was wird aus mir, aber wenn das noch gekoppelt ist mit einer höchst vagen Vorstellung von rauchigen Bars, Alleinsein oder schlichter abgrundtiefer Unvorstellbarkeit, dann ist es grad nochmals erdrückender.

Wie habe ich die damalige Zeit in Erinnerung? Ein ganz wichtiger Ort war die Schule – die Kantonsschule Alpenquai. In einigen Kreisen als verruchter Ort zum Einstieg in die Drogenwelt verrufen, in Tat und Wahrheit aber eine durch und durch behäbige Institution im Luzerner Stil, im Guten wie im Schlechten. Unser Religionslehrer hatte Homosexualität im Unterricht thematisiert und ich hatte mit ihm ein Gespräch – das war sehr positiv. Ein Biologielehrer, der homosexuelle Beziehungen mit heterosexuellen gleichstellte, dies in Kürzestform: Es gehe um Beziehungen und nicht nur um eine Triebbefriedigung, sonst könne man ja gleich in ein Astloch onanieren. Ein anderer dagegen fand, das sei widernatürlich, da es im Tierreich nicht vorkomme und der Deutschlehrer wiederum sprach eher etwas gehemmt von Homophilie, die es auch noch gebe. Ich habe nicht viele Momente erlebt, in denen Homosexualität in alttestamentarischer Art verdammt wurde. Geblieben sind mir viel eher all die Sprüche, das Sich-Lustig machen. Zum Beispiel der Turnlehrer, den ich offenbar etwas angestarrt hatte und der mich mit der Frage provozierte: „Willst du meine Adresse?“ Unbeantwortbar und zerknitternd, auf alle Fälle keine Hilfestellung. Oder ein ferner Bekannte, der mich an der Fasnacht fragte: „Bisch au schwul?“ Worauf ich entgeistert nein sagte. Er schätzte die Situation durchaus richtig ein, nahm meine Verängstigung wahr und entschuldigte sich, bisher hätten alle ja gesagt. Immerhin – aber hilfreich war auch das nicht.

Das Coming Out in der Familie hatte mehrere Seiten. Einen schweigenden Vater, was sich aber nicht ablehnend anfühlte, eine Mutter, die zuerst noch auf einen Richtungswechsel hoffte und Geschwister mit ihren Partner*innen, die mich toll unterstützten. Letztlich war es viel einfacher, als in diesen Angstmomenten vorgestellt.

1987 war dann fertig mit Schule. Der Moment, um den Schulfreund*innen (nein hier falsch: Schulfreundinnen) vom Schwulsein zu erzählen. Das tat gut und ging auch gut. Ich bin durchwegs auf Verständnis und Unterstützung gestossen. Wenn man heute oft von Rissen in der Gesellschaft spricht und Unverständnis zwischen einzelnen Gruppen, so werden die früheren Unterschiede ausgeblendet. Gerade für Schwule und Lesben waren die Lebensumstände in Städten oder auf dem Land in dieser Zeit viel unterschiedlicher als heute, es kam enorm darauf an, in welchen Kreisen mann und frau unterwegs war. Dann gings auch noch in die RS. Eine üble und stumpfsinnige Zeit. Hier wird sie nur erwähnt, weil in den Jahren nach der RS ein beträchtlicher Teil der Kompanie nach und nach im schwullesbischen Treffpunkt Uferlos auftauchte. Dass die alle auf Männer standen, wusste ich mit einer Ausnahme von keinem. Was für eine Heimlichtuerei. Aber vielleicht habe ich auch das eine oder andere in meiner jugendlichen Naivität nicht gecheckt.

Die 90er Jahren – wie war die gesellschaftliche Atmosphäre? Filme zum Schwulsein kamen im grossen Kino an. Wir sassen in den Polstersesseln und sahen nach den Studiofilmen der 80er Jahren herzerwärmende Coming Out-Geschichten. Das lesbischschwule Leben in Luzern kam aus der Schmuddelecke heraus. Der Treffpunkt an der Zürichstrasse ein Stock über der Gassenküche war sinnbildlich für die 80er Jahre – man fand im Aussenseiterbereich einen Platz. Mir war das Rägebogezentrum lieb und teuer, hatte ich dort den Anschluss an die Schwule Jugendgruppe „Why not“  gefunden. Ein wichtiger Ort, an dem viele junge Männer Kontakte knüpfen konnten, Freundschaften und Beziehungen entstanden. Dann kam am Geissensteinring das Uferlos mit einem breiten Leben von Treffs und Partys. Ich erinnere mich an grosse Partys, lange Abende im Ausgang, Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich war schon in meinen jungen Jahren komplett ungeeignet für diese Spätabend-Ausgehzeiten, wo erst um 22 Uhr aufgemacht wurde, dann noch Happy Hour war und erst um Mitternacht der Betrieb Fahrt aufnahm. Und

gefunden. Ein wichtiger Ort, an dem viele junge Männer Kontakte knüpfen konnten, Freundschaften und Beziehungen entstanden. Dann kam am Geissensteinring das Uferlos mit einem breiten Leben von Treffs und Partys. Ich erinnere mich an grosse Partys, lange Abende im Ausgang, Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich war schon in meinen jungen Jahren komplett ungeeignet für diese Spätabend-Ausgehzeiten, wo erst um 22 Uhr aufgemacht wurde, dann noch Happy Hour war und erst um Mitternacht der Betrieb Fahrt aufnahm. Und  natürlich wichtig in den 90ern: Die Gründung der Grüsch, den Grünen Schwulen. Heute unvorstellbar, aber wir gründeten diese rein schwule Gruppierung! Unser politisches Programm schrieben wir in einer Broschüre nieder. Wer sie heute liest, bekommt einen Eindruck der Langsamkeit der Politik – Ehe für Alle, Diskriminierungsschutz und Adoptionsrecht waren drin inklusive ausformulierte Vorschläge. Auch bei den Wahlen kandidierten Schwule und Lesben um explizit ihre Rechte einzufordern. 1999 wurde ich Präsident des Einwohnerrates – die SVP inszenierte eine Kampagne gegen mich. Öffentlich beteuerten alle, dass das nichts damit zu habe, dass ich der erste offen schwul lebende Präsident würde. Die SVP verwies lieber auf meine Unfähigkeit, bei einer Gallivater-Abholung oder am 1. August eine gute Rede zu halten. Der Beigeschmack blieb doch hängen. Es kam ja dann alles gut und die Empörung über diesen Angriff war breit. Noch heute erinnern sich die Zünftler positiv an meinen Auftritt… und auch sonst: Das war ein tolles Jahr.

natürlich wichtig in den 90ern: Die Gründung der Grüsch, den Grünen Schwulen. Heute unvorstellbar, aber wir gründeten diese rein schwule Gruppierung! Unser politisches Programm schrieben wir in einer Broschüre nieder. Wer sie heute liest, bekommt einen Eindruck der Langsamkeit der Politik – Ehe für Alle, Diskriminierungsschutz und Adoptionsrecht waren drin inklusive ausformulierte Vorschläge. Auch bei den Wahlen kandidierten Schwule und Lesben um explizit ihre Rechte einzufordern. 1999 wurde ich Präsident des Einwohnerrates – die SVP inszenierte eine Kampagne gegen mich. Öffentlich beteuerten alle, dass das nichts damit zu habe, dass ich der erste offen schwul lebende Präsident würde. Die SVP verwies lieber auf meine Unfähigkeit, bei einer Gallivater-Abholung oder am 1. August eine gute Rede zu halten. Der Beigeschmack blieb doch hängen. Es kam ja dann alles gut und die Empörung über diesen Angriff war breit. Noch heute erinnern sich die Zünftler positiv an meinen Auftritt… und auch sonst: Das war ein tolles Jahr.

Eher anekdotisch, aber wichtig für diese Zeit: Wie verhielt sich die Kirche? Auch in diesen Fragen war die Spaltung zwischen einer offiziellen Weltkirche und der Kirche vor Ort eklatant. Als der Vatikan Anfang der 90er Jahre einen neuen Katechismus herausgab, trat ich aus der katholischen Kirche aus. Homosexuelle Menschen wurden zwar nicht verurteilt, aber nur so lange sie ihre Sexualität nicht auslebten. Da war kein Fortschritt greifbar. Der zuständige Pfarrer wollte mich dann in einem Telefongespräch vom Austritt abhalten, was er redlich machte, aber es klang doch etwas nach „wir haben noch ganz andere in der Kirche“. Das Erstaunlichste kam am Schluss: Zur Verabschiedung wünschte er mir ein erfülltes Sexualleben – ich war dann doch zu verdattert, um ihm „Gleichfalls“ zu wünschen. Daneben gab es in der Kirche aber viele engagierte Menschen, die sich für eine Gleichstellung und Gleichberechtigung einsetzten. Übrigens – 2002 bin ich der reformierten Kirche beigetreten.

Die Nuller Jahre? Vor über 20 Jahren lernte ich Thom Schlepfer kennen – es gab auch andere Highlights in diesem Jahrzehnt, aber keines übertraf dieses! Später folgte der Abstimmungskampf für das Partnerschaftsgesetz. 2006 sagte die Bevölkerung mit 58 Prozent Stimmen bereits klar JA zu diesem Gesetz. Die zustimmenden und ablehnenden Parteien waren die gleichen wie heute zur Ehe für alle. SVP und die evangelischen Parteien sagten nein, die

anderen Ja. Ich erwähne dies, weil in der Diskussion zur Ehe für alle sicher oft wieder gesagt wird, wir hätten doch die eingetragene Partnerschaft und es brauche keine weitere Gleichstellung. In ihrer Argumentation betonten die Gegner*innen die Exklusivität der Ehe in ihrer „Fortpflanzungs- und Erziehungsfunktion“. Deshalb – und nicht weil sie die Verbindung zweier Erwachsenen definiere – solle sie vom Staat unterstützt und gefördert werden. Gleichgeschlechtlich liebende würden nicht mehr ausgegrenzt, weshalb diese rechtliche Regelung unnötig sein. Das war etwas unlogisch, denn die Gegner*innen produzierten damit gleich wieder eine Ausgrenzung, aber es klang schon damals altbacken. In meiner Erinnerung gab es einen bunten Abstimmungskampf, aber es war keine Jahrhundertabstimmung – das Anliegen war breit anerkannt. Das zeigten auch mehrere SVP-Sektionen, die eine JA-Parole beschlossen (neben einigen CVP-Sektionen, die allerdings Nein sagten.) Das war auch nicht verwunderlich: Viele Länder in Europa hatten schon längst eine Regelung getroffen, die ersten bereits die Ehe für alle geöffnet. Und die gesellschaftliche Akzeptanz war weit fortgeschrittener als noch zehn oder gar 20 Jahre zuvor. Es war normal, dass mein Mann und ich uns an Anlässen begleiteten.

anderen Ja. Ich erwähne dies, weil in der Diskussion zur Ehe für alle sicher oft wieder gesagt wird, wir hätten doch die eingetragene Partnerschaft und es brauche keine weitere Gleichstellung. In ihrer Argumentation betonten die Gegner*innen die Exklusivität der Ehe in ihrer „Fortpflanzungs- und Erziehungsfunktion“. Deshalb – und nicht weil sie die Verbindung zweier Erwachsenen definiere – solle sie vom Staat unterstützt und gefördert werden. Gleichgeschlechtlich liebende würden nicht mehr ausgegrenzt, weshalb diese rechtliche Regelung unnötig sein. Das war etwas unlogisch, denn die Gegner*innen produzierten damit gleich wieder eine Ausgrenzung, aber es klang schon damals altbacken. In meiner Erinnerung gab es einen bunten Abstimmungskampf, aber es war keine Jahrhundertabstimmung – das Anliegen war breit anerkannt. Das zeigten auch mehrere SVP-Sektionen, die eine JA-Parole beschlossen (neben einigen CVP-Sektionen, die allerdings Nein sagten.) Das war auch nicht verwunderlich: Viele Länder in Europa hatten schon längst eine Regelung getroffen, die ersten bereits die Ehe für alle geöffnet. Und die gesellschaftliche Akzeptanz war weit fortgeschrittener als noch zehn oder gar 20 Jahre zuvor. Es war normal, dass mein Mann und ich uns an Anlässen begleiteten.

Eine weitere Episode erlebte ich am Anfang der 2010er Jahre. Ich wohnte im Unter-Strick mit einer Familie mit zwei Kindern zusammen. Thom war üblicherweise am Samstagabend mit am Tisch – wir wohnten und wohnen nicht zusammen. Einmal fragte der vielleicht achtjährige Sohn, wie das mit uns zweien sei, was wir zueinander seien. Wir hatten uns nie überlegt, was wir dann antworteten. Ich erklärte ihm, das sei bei uns wie bei seinem Mami und Papi. Er schaute mich und Thom dann lange an – ich deklinierte schon durch, was jetzt alles kommen könnte – und dann meinte er, dass dies nicht sein könne, denn wir hätten ja keinen Ring am Finger. Wir lachten herzhaft und merkten uns aber auch: Die Ehe bringt nicht nur handfeste rechtliche Regelungen mit sich, sondern ruft auch viele Bilder hervor, die wiederum Wahrnehmungen prägen.

Und dann begann die endlose Debatte um die Ehe für alle. Gutachten. Verschiebungen. Dabei zeigte sich klar: Das Parlament war zögerlicher als die Bevölkerung. Umfragen zeigten, dass die Ehe für alle klar befürwortet wurde – etwa in einer gfs Umfrage im Jahr 2015: Die Zustimmung lag bei 71 Prozent. Jetzt stehen wir zu Beginn des Abstimmungskampfes – das Referendum ist zu Stande gekommen. Ich glaube nicht, dass uns dieser Abstimmungskampf weitere Erkenntnisse bringen wird, aber vielleicht ist er doch gut: Damit die hohen Umfragewerte auch in einem klaren JA an der Urne bestätigt werden.

Was ziehe ich aus diesen Erinnerungen?

Mainstream oder was auch immer: Lieber in der Mitte der Gesellschaft als am Rande

Wer sich die Geschichten aus den 70er oder 80er Jahren in Erinnerung ruft, sieht den gewaltigen Fortschritt den es für eine gesellschaftliche Liberalisierung gab. In keinem anderen Bereich sonst hat sich so viel bewegt. Einige rechtspopulistische Medien und Politiker*innen rümpfen jetzt die Nase und wedeln mit Begriffen wie Mainstream oder konkreter mit dem Gender-Mainstreaming. Dazu kann ich nur sagen: Ich bin unendlich froh, haben wir den Mief dieser Jahre hinter uns gelassen und ich bin gerne in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, es darf sogar noch etwas mittiger werden.

Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die sich in den letzten Jahrzehnten und heute für diese gesellschaftliche Veränderung und die Gleichstellung eingesetzt haben! Ohne all diesen persönlichen Einsatz politisch aber vor allem auch privat könnten wir nicht über die Ehe für alle abstimmen.

Quellen:

Telearena 12. April 1978 https://www.youtube.com/watch?v=otTIJFGLndY&t=3079s

LNN, 24. / 27. Juni 1985, Landesbibliothek

Vaterland, 27. Juni 1985, Landesbibliothek

Tagblatt, 27. Juni 1985

Foto Uferlos https://www.facebook.com/uferlosluzern

Broschüre „Grün heisst auch gleichberechtigt gleichgeschlechtlich“ 1995

Bild Partnerschaftsgesetz https://swissvotes.ch/vote/518.00

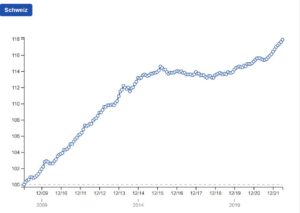

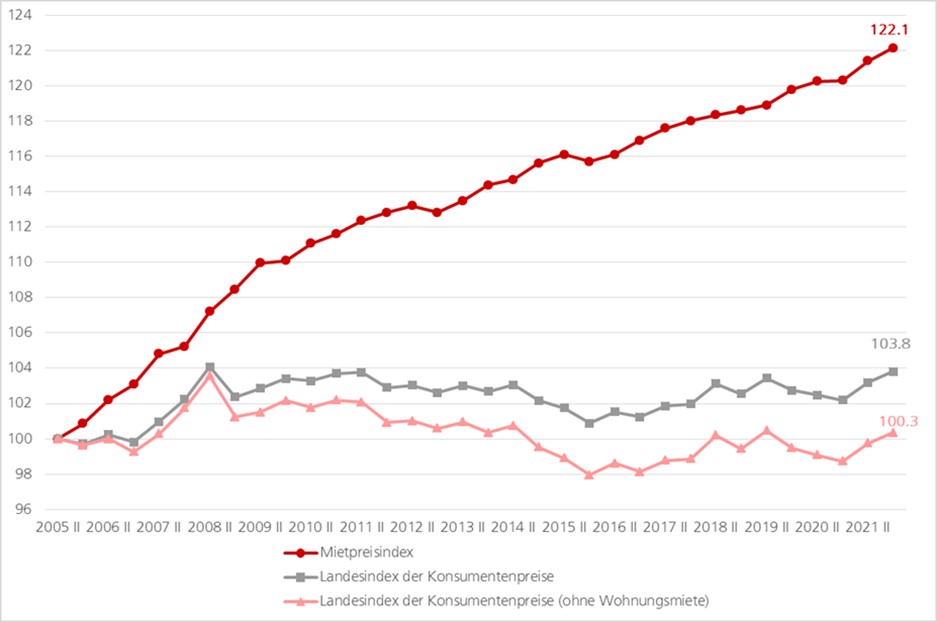

Vor kurzem lasen wir: Die Mietzinse ziehen wieder an. Mehrere Medien meldeten mit Verweis auf verschiedene Statistiken, dass die Angebotsmieten wieder steigen. Verschiedene Immobilienbüros messen die Preise der ausgeschriebenen Wohnungen oder der tatsächlich neu vermieteten Wohnungen. So etwa Wüest und Partner, Fahrländer zusammen mit Immoscout oder der hier abgebildete von Homegate. Und tatsächlich: Mehrere dieser Indizes ziehen schon wieder an, nachdem sie etwa fünf Jahre stagnierten respektive leicht sanken.

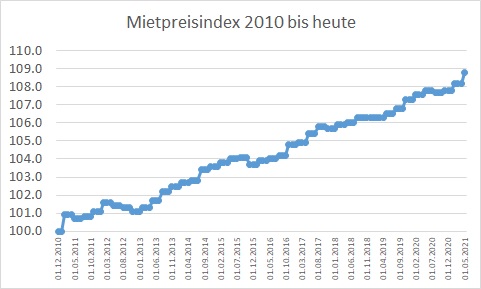

Vor kurzem lasen wir: Die Mietzinse ziehen wieder an. Mehrere Medien meldeten mit Verweis auf verschiedene Statistiken, dass die Angebotsmieten wieder steigen. Verschiedene Immobilienbüros messen die Preise der ausgeschriebenen Wohnungen oder der tatsächlich neu vermieteten Wohnungen. So etwa Wüest und Partner, Fahrländer zusammen mit Immoscout oder der hier abgebildete von Homegate. Und tatsächlich: Mehrere dieser Indizes ziehen schon wieder an, nachdem sie etwa fünf Jahre stagnierten respektive leicht sanken. Ein Schulterzucken, weil es immer ein Auf und Ab gibt auf dem Markt? Nein, denn in den Jahren zuvor gab es unglaubliche Aufschläge mit massiven Auswirkungen auf das Mietzinsniveau. Und vor allem: Betrachtet man nicht die neu vermieteten Wohnungen, sondern generell alle Mietzinse, so gibt es nur eine Richtung: Sie zeigt nach oben. Die Mieten steigen ständig weiter.

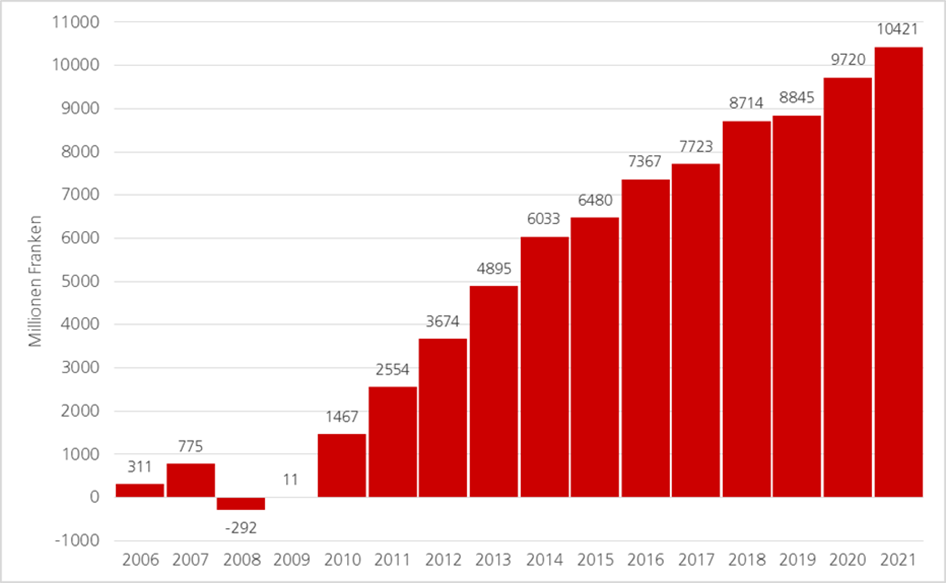

Ein Schulterzucken, weil es immer ein Auf und Ab gibt auf dem Markt? Nein, denn in den Jahren zuvor gab es unglaubliche Aufschläge mit massiven Auswirkungen auf das Mietzinsniveau. Und vor allem: Betrachtet man nicht die neu vermieteten Wohnungen, sondern generell alle Mietzinse, so gibt es nur eine Richtung: Sie zeigt nach oben. Die Mieten steigen ständig weiter. Wohin geht dieses Geld? Wird der Referenzzinssatz einmal gesenkt, sollten überschlagsmässig die Mieten in der Schweiz um rund 1 Milliarde Franken sinken. Diesen Wert mal neun Senkungsrunden ergibt eine gigantische Summe pro Jahr. Umverteilung pur.

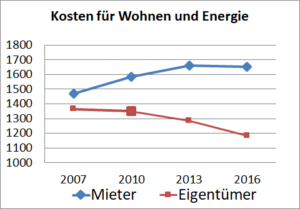

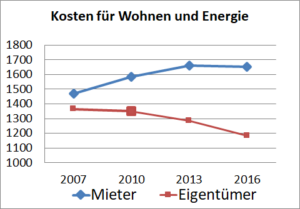

Wohin geht dieses Geld? Wird der Referenzzinssatz einmal gesenkt, sollten überschlagsmässig die Mieten in der Schweiz um rund 1 Milliarde Franken sinken. Diesen Wert mal neun Senkungsrunden ergibt eine gigantische Summe pro Jahr. Umverteilung pur. Besonders eindrücklich ist der Vergleich der Wohnkosten von Eigentümer*innen und Mietenden. Leider werden diese Zahlen nur alle drei Jahre veröffentlicht, doch es zeigt sich klar: Wer Wohneigentum besitzt, zahlte seit 2008 Jahr für Jahr weniger fürs Wohnen. Eigentlich logisch bei den sinkenden Zinsen. Die Mieter*innen profitierten dagegen nicht. Und etwas zynisch gesagt: Sie bezahlen gleich viel oder mehr Miete und finanzieren so noch die Pensionskassen der Eigentümer mit.

Besonders eindrücklich ist der Vergleich der Wohnkosten von Eigentümer*innen und Mietenden. Leider werden diese Zahlen nur alle drei Jahre veröffentlicht, doch es zeigt sich klar: Wer Wohneigentum besitzt, zahlte seit 2008 Jahr für Jahr weniger fürs Wohnen. Eigentlich logisch bei den sinkenden Zinsen. Die Mieter*innen profitierten dagegen nicht. Und etwas zynisch gesagt: Sie bezahlen gleich viel oder mehr Miete und finanzieren so noch die Pensionskassen der Eigentümer mit.

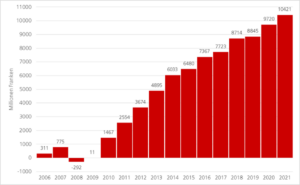

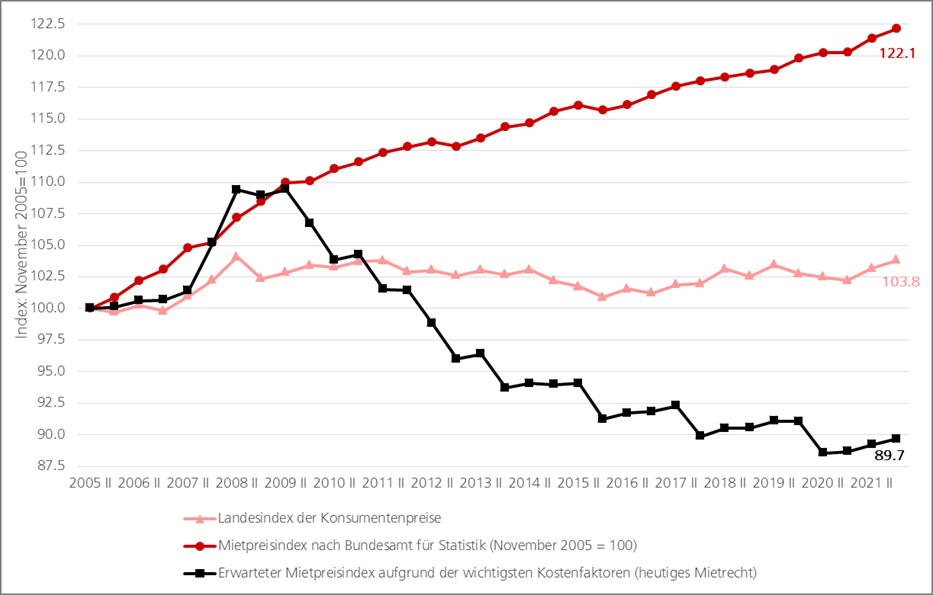

Wer profitiert und wer zahlt drauf? Das ist simpel zu beantworten: Es handelt sich um eine riesige Umverteilung von Seiten der Mietenden zu den Vermietenden. Mittlerweilen zahlen die Mietenden pro Monat im Schnitt 370 Franken zuviel Miete oder 26 Prozent mehr als mietrechtlich korrekt berechnet! Die Summe hat sich auf Grund des sinkenden Referenzinssatzes Jahr für Jahr vergrössert. Die Tabelle oben zeigt es brutal offen: Steigt der Referenzzinssatz, entwickeln sich die Mieten wie erwartet und wie es die mietrechtliche Berechnung erwarten lässt. Singt dagegen der Referenzzinssatz, entkoppelt sich die effektive Entwicklung vollkommen von den mietrechtlichen Vorgaben. Insgesamt macht die Umverteilung 2006 bis 2021 die enorme Summe von 78 Milliarden Franken aus! Wir diskutieren in der Schweiz viel über hohe Preise und Importe, die bei uns teurer sind als im Ausland. Keine falsche Diskussion – aber in Anbetracht dieser gigantischen Summe sind das Nebenschauplätze.

Wer profitiert und wer zahlt drauf? Das ist simpel zu beantworten: Es handelt sich um eine riesige Umverteilung von Seiten der Mietenden zu den Vermietenden. Mittlerweilen zahlen die Mietenden pro Monat im Schnitt 370 Franken zuviel Miete oder 26 Prozent mehr als mietrechtlich korrekt berechnet! Die Summe hat sich auf Grund des sinkenden Referenzinssatzes Jahr für Jahr vergrössert. Die Tabelle oben zeigt es brutal offen: Steigt der Referenzzinssatz, entwickeln sich die Mieten wie erwartet und wie es die mietrechtliche Berechnung erwarten lässt. Singt dagegen der Referenzzinssatz, entkoppelt sich die effektive Entwicklung vollkommen von den mietrechtlichen Vorgaben. Insgesamt macht die Umverteilung 2006 bis 2021 die enorme Summe von 78 Milliarden Franken aus! Wir diskutieren in der Schweiz viel über hohe Preise und Importe, die bei uns teurer sind als im Ausland. Keine falsche Diskussion – aber in Anbetracht dieser gigantischen Summe sind das Nebenschauplätze.  Die Zahlen belegen eindrücklich, woher die satten Gewinne der Immobilienlobby stammen. Jahr für Jahr steigen diese. Dieser Mechanismus hat massivste Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen der Mieter- und Eigentümerhaushalte. Während jene, die sich Wohneigentum (noch) leisten konnten, durch die Tiefstzinsphase viel günstiger wohnen als noch vor 10 oder 15 Jahren, haben die Mieterinnen und Mieter gleiche oder noch höhere Belastungen durch das Wohnen. Dieser Zweiklassengesellschaft wird viel zu wenig Bea

Die Zahlen belegen eindrücklich, woher die satten Gewinne der Immobilienlobby stammen. Jahr für Jahr steigen diese. Dieser Mechanismus hat massivste Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen der Mieter- und Eigentümerhaushalte. Während jene, die sich Wohneigentum (noch) leisten konnten, durch die Tiefstzinsphase viel günstiger wohnen als noch vor 10 oder 15 Jahren, haben die Mieterinnen und Mieter gleiche oder noch höhere Belastungen durch das Wohnen. Dieser Zweiklassengesellschaft wird viel zu wenig Bea

In meiner verschwommenen Erinnerung war das in jener Zeit, in der ich die ersten erotischen Träume wahrnahm. Da war einer aus dem Blockflötenensemble und ein Schulkollege. Ich kapierte mit elf Jahren noch nicht, was das war, aber die Sendung hat mich etwas näher zur Erkenntnis gebracht. Es lohnt sich, in diese Sendung hineinzuschauen – nicht nur wegen des Formats mit zweieinhalb Stunden und einer tollen Moderation, sondern auch um einen Eindruck zum Umgang mit dem Thema zu erhalten. Viele Schwulen und Lesben sassen in der Diskussionsrunde, einige maskiert aus Angst erkannt zu werden und forderten ihre Rechte ein, klagten über erfahrene Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mitnahme auf Polizeireviere oder Wohnungskündigungen. Mit Bibelzitaten und der richtigen gesellschaftlichen Ordnung wurde ihnen entgegengehalten. Diese Sichtweise brachte ein älterer Herr auf den Punkt, er habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle dem Gnägi Ruedi einen Soldaten gestellt hätten. An die Reaktion oder Kommentare meiner Eltern kann ich mich nicht erinnern und wahrscheinlich habe ich die Sendung auch nicht zu Ende geschaut. Normalerweise war in der Primarschule spätestens um neun Uhr Schluss mit Fernsehen. Im Nachhinein erstaunt es mich, dass ich da mitschauen durfte. Mein Mann erinnert sich auch an die Sendung und an ihre Wichtigkeit – und an seinen darauffolgenden Kirchgang in Winkeln St. Gallen, der Pfarrer machte die Schäfchen darauf aufmerksam, dass alle, welche die Sendung gesehen hätten und dies nicht beichten würden, eine Todsünde begingen…

In meiner verschwommenen Erinnerung war das in jener Zeit, in der ich die ersten erotischen Träume wahrnahm. Da war einer aus dem Blockflötenensemble und ein Schulkollege. Ich kapierte mit elf Jahren noch nicht, was das war, aber die Sendung hat mich etwas näher zur Erkenntnis gebracht. Es lohnt sich, in diese Sendung hineinzuschauen – nicht nur wegen des Formats mit zweieinhalb Stunden und einer tollen Moderation, sondern auch um einen Eindruck zum Umgang mit dem Thema zu erhalten. Viele Schwulen und Lesben sassen in der Diskussionsrunde, einige maskiert aus Angst erkannt zu werden und forderten ihre Rechte ein, klagten über erfahrene Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mitnahme auf Polizeireviere oder Wohnungskündigungen. Mit Bibelzitaten und der richtigen gesellschaftlichen Ordnung wurde ihnen entgegengehalten. Diese Sichtweise brachte ein älterer Herr auf den Punkt, er habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle dem Gnägi Ruedi einen Soldaten gestellt hätten. An die Reaktion oder Kommentare meiner Eltern kann ich mich nicht erinnern und wahrscheinlich habe ich die Sendung auch nicht zu Ende geschaut. Normalerweise war in der Primarschule spätestens um neun Uhr Schluss mit Fernsehen. Im Nachhinein erstaunt es mich, dass ich da mitschauen durfte. Mein Mann erinnert sich auch an die Sendung und an ihre Wichtigkeit – und an seinen darauffolgenden Kirchgang in Winkeln St. Gallen, der Pfarrer machte die Schäfchen darauf aufmerksam, dass alle, welche die Sendung gesehen hätten und dies nicht beichten würden, eine Todsünde begingen… dagegen die Luzerner Neusten Nachrichten: Mit Bild, einem längeren Artikel, der die Forderungen aufzählte: In erster Linie ging es gegen Gewalt an Schwulen und Lesben, aber auch um die Aufhebung der Benachteiligungen im Ehebereich, das liest sich auch heute noch aktuell und erschliesst dann auch die Sargaktion. Bereits am vorangegangenen Freitag widmete die Zeitung eine ganzen Seite dem Thema. Aufschlussreich: Ein Interview mit zwei Schwulen und einer Lesben, aber ohne Namen und Foto. Zum Demonstrationsthema „Gewalt gegen Schwule – Schwule gegen Gewalt“ zeigten die Interviewten konkrete Situationen auf, in denen sie angepöbelt wurden, ihre Partnerin nicht aufs Firmenfest mitnehmen durften oder Schwule lächerlich gemacht wurden. Eine Frage – gleich wie in der Arena – fehlte im Interview nicht: Ist Gleichgeschlechtlichkeit ansteckend? Glücklicherweise ist diese Frage nach 40 Jahren aus dem Repertoire gefallen. Darunter ein längerer Artikel einer Psychologin, die für Akzeptanz und Unterstützung warb, ein aufklärerischer Text, dem man aber sein Alter heute anmerkt – verständlich.

dagegen die Luzerner Neusten Nachrichten: Mit Bild, einem längeren Artikel, der die Forderungen aufzählte: In erster Linie ging es gegen Gewalt an Schwulen und Lesben, aber auch um die Aufhebung der Benachteiligungen im Ehebereich, das liest sich auch heute noch aktuell und erschliesst dann auch die Sargaktion. Bereits am vorangegangenen Freitag widmete die Zeitung eine ganzen Seite dem Thema. Aufschlussreich: Ein Interview mit zwei Schwulen und einer Lesben, aber ohne Namen und Foto. Zum Demonstrationsthema „Gewalt gegen Schwule – Schwule gegen Gewalt“ zeigten die Interviewten konkrete Situationen auf, in denen sie angepöbelt wurden, ihre Partnerin nicht aufs Firmenfest mitnehmen durften oder Schwule lächerlich gemacht wurden. Eine Frage – gleich wie in der Arena – fehlte im Interview nicht: Ist Gleichgeschlechtlichkeit ansteckend? Glücklicherweise ist diese Frage nach 40 Jahren aus dem Repertoire gefallen. Darunter ein längerer Artikel einer Psychologin, die für Akzeptanz und Unterstützung warb, ein aufklärerischer Text, dem man aber sein Alter heute anmerkt – verständlich. gefunden. Ein wichtiger Ort, an dem viele junge Männer Kontakte knüpfen konnten, Freundschaften und Beziehungen entstanden. Dann kam am Geissensteinring das Uferlos mit einem breiten Leben von Treffs und Partys. Ich erinnere mich an grosse Partys, lange Abende im Ausgang, Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich war schon in meinen jungen Jahren komplett ungeeignet für diese Spätabend-Ausgehzeiten, wo erst um 22 Uhr aufgemacht wurde, dann noch Happy Hour war und erst um Mitternacht der Betrieb Fahrt aufnahm. Und

gefunden. Ein wichtiger Ort, an dem viele junge Männer Kontakte knüpfen konnten, Freundschaften und Beziehungen entstanden. Dann kam am Geissensteinring das Uferlos mit einem breiten Leben von Treffs und Partys. Ich erinnere mich an grosse Partys, lange Abende im Ausgang, Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich war schon in meinen jungen Jahren komplett ungeeignet für diese Spätabend-Ausgehzeiten, wo erst um 22 Uhr aufgemacht wurde, dann noch Happy Hour war und erst um Mitternacht der Betrieb Fahrt aufnahm. Und  natürlich wichtig in den 90ern: Die Gründung der Grüsch, den Grünen Schwulen. Heute unvorstellbar, aber wir gründeten diese rein schwule Gruppierung! Unser politisches Programm schrieben wir in einer Broschüre nieder. Wer sie heute liest, bekommt einen Eindruck der Langsamkeit der Politik – Ehe für Alle, Diskriminierungsschutz und Adoptionsrecht waren drin inklusive ausformulierte Vorschläge. Auch bei den Wahlen kandidierten Schwule und Lesben um explizit ihre Rechte einzufordern. 1999 wurde ich Präsident des Einwohnerrates – die SVP inszenierte eine Kampagne gegen mich. Öffentlich beteuerten alle, dass das nichts damit zu habe, dass ich der erste offen schwul lebende Präsident würde. Die SVP verwies lieber auf meine Unfähigkeit, bei einer Gallivater-Abholung oder am 1. August eine gute Rede zu halten. Der Beigeschmack blieb doch hängen. Es kam ja dann alles gut und die Empörung über diesen Angriff war breit. Noch heute erinnern sich die Zünftler positiv an meinen Auftritt… und auch sonst: Das war ein tolles Jahr.

natürlich wichtig in den 90ern: Die Gründung der Grüsch, den Grünen Schwulen. Heute unvorstellbar, aber wir gründeten diese rein schwule Gruppierung! Unser politisches Programm schrieben wir in einer Broschüre nieder. Wer sie heute liest, bekommt einen Eindruck der Langsamkeit der Politik – Ehe für Alle, Diskriminierungsschutz und Adoptionsrecht waren drin inklusive ausformulierte Vorschläge. Auch bei den Wahlen kandidierten Schwule und Lesben um explizit ihre Rechte einzufordern. 1999 wurde ich Präsident des Einwohnerrates – die SVP inszenierte eine Kampagne gegen mich. Öffentlich beteuerten alle, dass das nichts damit zu habe, dass ich der erste offen schwul lebende Präsident würde. Die SVP verwies lieber auf meine Unfähigkeit, bei einer Gallivater-Abholung oder am 1. August eine gute Rede zu halten. Der Beigeschmack blieb doch hängen. Es kam ja dann alles gut und die Empörung über diesen Angriff war breit. Noch heute erinnern sich die Zünftler positiv an meinen Auftritt… und auch sonst: Das war ein tolles Jahr. anderen Ja. Ich erwähne dies, weil in der Diskussion zur Ehe für alle sicher oft wieder gesagt wird, wir hätten doch die eingetragene Partnerschaft und es brauche keine weitere Gleichstellung. In ihrer Argumentation betonten die Gegner*innen die Exklusivität der Ehe in ihrer „Fortpflanzungs- und Erziehungsfunktion“. Deshalb – und nicht weil sie die Verbindung zweier Erwachsenen definiere – solle sie vom Staat unterstützt und gefördert werden. Gleichgeschlechtlich liebende würden nicht mehr ausgegrenzt, weshalb diese rechtliche Regelung unnötig sein. Das war etwas unlogisch, denn die Gegner*innen produzierten damit gleich wieder eine Ausgrenzung, aber es klang schon damals altbacken. In meiner Erinnerung gab es einen bunten Abstimmungskampf, aber es war keine Jahrhundertabstimmung – das Anliegen war breit anerkannt. Das zeigten auch mehrere SVP-Sektionen, die eine JA-Parole beschlossen (neben einigen CVP-Sektionen, die allerdings Nein sagten.) Das war auch nicht verwunderlich: Viele Länder in Europa hatten schon längst eine Regelung getroffen, die ersten bereits die Ehe für alle geöffnet. Und die gesellschaftliche Akzeptanz war weit fortgeschrittener als noch zehn oder gar 20 Jahre zuvor. Es war normal, dass mein Mann und ich uns an Anlässen begleiteten.

anderen Ja. Ich erwähne dies, weil in der Diskussion zur Ehe für alle sicher oft wieder gesagt wird, wir hätten doch die eingetragene Partnerschaft und es brauche keine weitere Gleichstellung. In ihrer Argumentation betonten die Gegner*innen die Exklusivität der Ehe in ihrer „Fortpflanzungs- und Erziehungsfunktion“. Deshalb – und nicht weil sie die Verbindung zweier Erwachsenen definiere – solle sie vom Staat unterstützt und gefördert werden. Gleichgeschlechtlich liebende würden nicht mehr ausgegrenzt, weshalb diese rechtliche Regelung unnötig sein. Das war etwas unlogisch, denn die Gegner*innen produzierten damit gleich wieder eine Ausgrenzung, aber es klang schon damals altbacken. In meiner Erinnerung gab es einen bunten Abstimmungskampf, aber es war keine Jahrhundertabstimmung – das Anliegen war breit anerkannt. Das zeigten auch mehrere SVP-Sektionen, die eine JA-Parole beschlossen (neben einigen CVP-Sektionen, die allerdings Nein sagten.) Das war auch nicht verwunderlich: Viele Länder in Europa hatten schon längst eine Regelung getroffen, die ersten bereits die Ehe für alle geöffnet. Und die gesellschaftliche Akzeptanz war weit fortgeschrittener als noch zehn oder gar 20 Jahre zuvor. Es war normal, dass mein Mann und ich uns an Anlässen begleiteten.