Avenir Suisse hat in einem neuen Bericht die Medienlandschaft analysiert und einen Vorschlag für eine Umkrempelung der SRG gemacht. Zuerst: Es freut mich, dass auch Avenir Suisse die Idee aufnimmt, gute Medienrecherchen zu unterstützen. Dazu habe ich einen Vorstoss für einen Recherchefonds eingereicht. Nur: Da hören die Gemeinsamkeiten schon auf.

Angefangen bei der Analyse der heutigen Situation. Die Studie negiert die Probleme bei den Medien nicht und es gibt ein paar eindrückliche Grafiken zum Sinkflug an Werbeeinnahmen. Allerdings fehlt dann eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Folgen dieses Schrumpfprozesses. Gleichzeitig wird mit Blick auf das Internet von einem Angebot gesprochen, das ins Unermessliche ansteige, von einer Informationsüberflutung auf Grund von Digitalisierung und Globalisierung. Letzteres ist ein gutes Stichwort: Die Studie bleibt auf einer nationalen Flughöhe hängen, sie schafft nicht den Blick in die Sprachregionen, geschweige denn in lokale Verhältnisse. Tatsächlich kann ich mich über die Resultate zu den Zwischenwahlen in den USA auf unzähligen Kanälen informieren. Etwas schwieriger wird es, wenn ich aus Schweizer Sicht einen guten Kommentar dazu lesen will – doch auch das wird mir geboten, je nachdem hinter einer Bezahlschranke. Wenn ich aber eine gute Berichterstattung zur kommunalen Vorlage über die Krienser Billettsteuer lesen will oder eine Kulturberichterstattung vor Ort suche, dann wird es einiges monotoner. Rund um Luzern berichten mit LZ, zentralplus und dem Regionaljournal noch drei Medien, aber das eine oder andere Thema geht da leicht unter. In vielen Regionen hängt die Berichterstattung von einem Medium ab. In diesen Bereichen hat das Internet zwar den Vertriebskanal erleichtert, aber inhaltlich wenig zu einer Vielfalt beigetragen, die Kommunalpolitik auf der Allmende der digitalen Welt findet nicht statt.

Gleichzeitig negiert dieser nationale Blick die Probleme kleinerer Medien. Es ist nicht falsch, dass grössere Medien mit Bezahlmodi für Onlineangebote, mit Digitalwerbung und eigenen Plattformen im attraktiven Bereich von Jobs oder Wohnungen Fortschritte machen und Umsatz generieren. Kleinere Medien schaffen das aber nicht und sie werden es auch nie schaffen. Ihnen fehlt die Reichweite und für viele Angebote gibt es schlicht keinen lokalen oder regionalen Markt. Die Wohnungsinserate werden in digitaler Form nie zum Entlebucher Anzeiger zurückkehren. Auch die Jobinserate nicht. Die Aussichten dieser Zeitungen sind und bleiben düster.

Aber eigentlich kommt bis zu diesem Punkt der Analyse nichts Unerwartetes. Es ist etwas viel von Markt die Rede, einige richtige Analysen und einige etwas penible Kritiken an irgendwelchen Lokalblättern, die durch Gemeinden gesponsert werden. Nein, der eigentliche Hammer kommt mit der Zerschlagung der SRG, die von Avenir Suisse vorgeschlagen wird. Die SRG soll nur noch produzieren, aber kein eigenes Programm mehr haben. Das funktioniert etwa so: Die SRG produziert nur noch, was die Privaten selber nicht machen. Was der Markt nicht hergibt, darf also die SRG liefern. Diese Inhalte würden dann unter den privaten Medien versteigert, die sie dann publizieren. Damit würden die Aufgaben der SRG massiv zusammenfallen und die Haushaltsabgabe könnte massiv gesenkt werden.

Da stellen sich zuerst praktische Fragen: Wer soll Inhalte per Auktion erwerben, die gemäss Definition vom Markt nicht finanziert werden? Wer interessiert sich für Nischenprodukte, Angebote für ein spezielles Zielpublikum, eben genau für jene Sendungen, die heute die SRG gemäss Konzession recherchiert, produziert und ausstrahlt? Und wenn sie dann jemand «auktioniert», sind es nicht die zahlungskräftigeren Medien, die sich noch etwas mehr Marktanteil verschaffen und kleinere Marktteilnehmer*innen vollends verdrängen? Wie sollen kleiner Medien da mithalten? Gerade sie sind heute darauf angewiesen, dass sie sich zum Beispiel auf die lokale Berichterstattung konzentrieren können und ihre Leser*innen / Zuschauer*innen auf dem nationalen Parkett bei der SRG informieren können.

Aus dieser Frage folgt die grundsätzlichere Kritik an diesem Ansatz: Der Avenir-Suisse-Vorschlag geht davon aus, dass die SRG heute die privaten Medien konkurrenziert und ihnen das Leben schwer macht. Dieser Konkurrenzkampf zwischen Privaten und SRG wird zwar oft zitiert, aber gibt es ihn überhaupt? Mindestens auf dem Werbemarkt hocken alle im gleichen Boot und verlieren Einnahmen um Einnahmen. Mir ist keine Untersuchung bekannt, die zeigen würde, dass die SRG private Medien verdrängt.

Für kleinere Medien ist völlig klar: Die SRG ist komplementär zu ihnen respektive umgekehrt. Beide ergänzen sich, Lokalmedien schaffen eine Berichterstattung dort, wo die SRG dies nicht leisten kann und die SRG berichtet über internationale und nationale Themen. Bei den grösseren Medienhäusern mag diese Situation anders sein. Nur: Sie stehen untereinander bereits in Konkurrenz und die SRG ist eine weitere Playerin auf einem Feld von mehreren Mitspieler*innen. CH Medien, TX Group, Ringier und NZZ können und sollen zu Gunsten der Medienvielfalt damit leben.

Aber auch mit diesen Fragen ist der Kern des Missverständnisses von Avenir Suisse noch nicht geklärt. Avenir Suisse ist der Meinung, dass ein amerikanischer Wissenschaftspodcast über Biodiversität oder ein koreanischer Spielfilm über alternative Lebensentwürfe die politische Debatte in der Schweiz stärker prägen könne als eine Diskussionssendung im heimischen Fernsehen. Kann sein, dass ein herausragendes Produkt weltweit Diskussionen auslöst – und soll auch heute so sein – aber diese Vorstellung geht von einem etwas platten Bild eines Global Village aus. Wir kommen nicht drum rum, vor Ort die Übersetzungs- und Deutungsarbeit zu leisten und die Diskussion fortzuführen und auf unsere Verhältnisse runterzubrechen. Viele Begriffe, Phänomene, Ereignisse werden je nach Ort ganz unterschiedlich gelesen. Wer eine Diskussion aus den USA zu einem Themen eins zu eins in die Schweiz übernimmt, läuft rasch Gefahr, im Gestrüpp zu landen. Genau das ist die Aufgabe unserer heimischen Medien und es ist speziell die Aufgabe der SRG auch die nationale Klammer herzustellen. Und diese nationale Klammer braucht es übrigens nicht nur bei den harten Faktensendungen, sondern auch im kulturellen, sportlichen oder gesellschaftlichen Bereich – aber das wäre nochmals eine andere Diskussion.

Zuletzt, aber wichtig: Bei aller Kritik, die an der SRG immer wieder angebracht wird: Ihre Sendungen sind von hoher Qualität und werden auch vom Publikum so wahrgenommen. Heute ist das Vertrauen in die Medien vielerorts angeknackst. Deshalb ist es absolut zentral, dass die SRG auch weiterhin über eigene Kanäle ihre Inhalte verbreiten kann und das Vertrauen nicht abhängig vom Sendekanal ist.

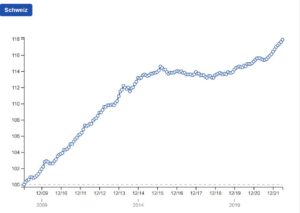

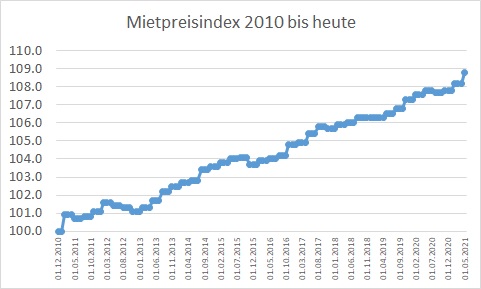

Vor kurzem lasen wir: Die Mietzinse ziehen wieder an. Mehrere Medien meldeten mit Verweis auf verschiedene Statistiken, dass die Angebotsmieten wieder steigen. Verschiedene Immobilienbüros messen die Preise der ausgeschriebenen Wohnungen oder der tatsächlich neu vermieteten Wohnungen. So etwa Wüest und Partner, Fahrländer zusammen mit Immoscout oder der hier abgebildete von Homegate. Und tatsächlich: Mehrere dieser Indizes ziehen schon wieder an, nachdem sie etwa fünf Jahre stagnierten respektive leicht sanken.

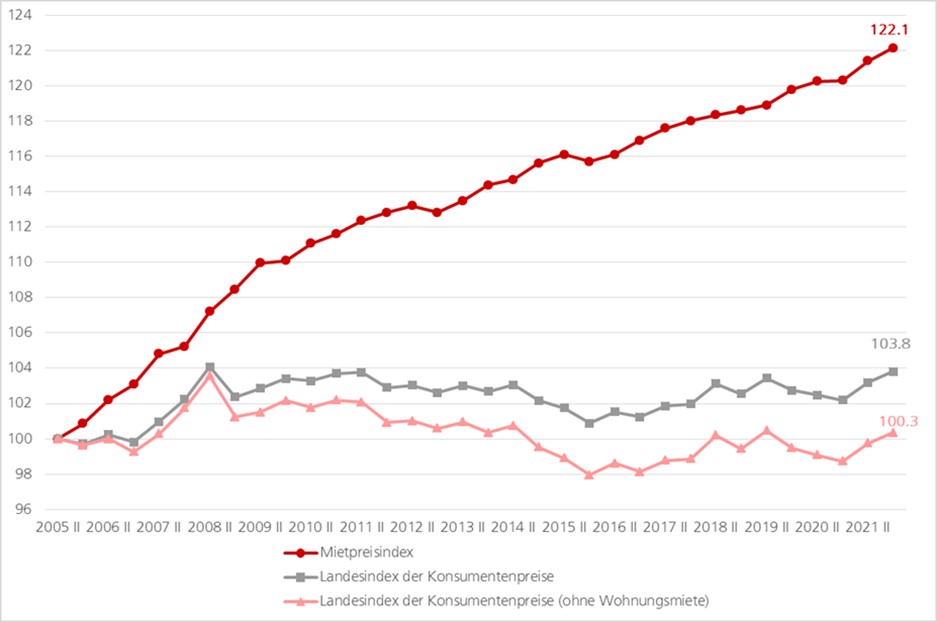

Vor kurzem lasen wir: Die Mietzinse ziehen wieder an. Mehrere Medien meldeten mit Verweis auf verschiedene Statistiken, dass die Angebotsmieten wieder steigen. Verschiedene Immobilienbüros messen die Preise der ausgeschriebenen Wohnungen oder der tatsächlich neu vermieteten Wohnungen. So etwa Wüest und Partner, Fahrländer zusammen mit Immoscout oder der hier abgebildete von Homegate. Und tatsächlich: Mehrere dieser Indizes ziehen schon wieder an, nachdem sie etwa fünf Jahre stagnierten respektive leicht sanken. Ein Schulterzucken, weil es immer ein Auf und Ab gibt auf dem Markt? Nein, denn in den Jahren zuvor gab es unglaubliche Aufschläge mit massiven Auswirkungen auf das Mietzinsniveau. Und vor allem: Betrachtet man nicht die neu vermieteten Wohnungen, sondern generell alle Mietzinse, so gibt es nur eine Richtung: Sie zeigt nach oben. Die Mieten steigen ständig weiter.

Ein Schulterzucken, weil es immer ein Auf und Ab gibt auf dem Markt? Nein, denn in den Jahren zuvor gab es unglaubliche Aufschläge mit massiven Auswirkungen auf das Mietzinsniveau. Und vor allem: Betrachtet man nicht die neu vermieteten Wohnungen, sondern generell alle Mietzinse, so gibt es nur eine Richtung: Sie zeigt nach oben. Die Mieten steigen ständig weiter. Wohin geht dieses Geld? Wird der Referenzzinssatz einmal gesenkt, sollten überschlagsmässig die Mieten in der Schweiz um rund 1 Milliarde Franken sinken. Diesen Wert mal neun Senkungsrunden ergibt eine gigantische Summe pro Jahr. Umverteilung pur.

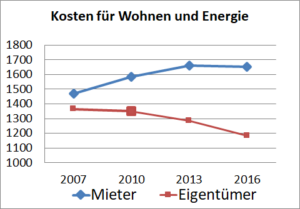

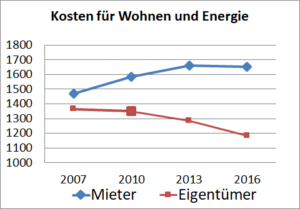

Wohin geht dieses Geld? Wird der Referenzzinssatz einmal gesenkt, sollten überschlagsmässig die Mieten in der Schweiz um rund 1 Milliarde Franken sinken. Diesen Wert mal neun Senkungsrunden ergibt eine gigantische Summe pro Jahr. Umverteilung pur. Besonders eindrücklich ist der Vergleich der Wohnkosten von Eigentümer*innen und Mietenden. Leider werden diese Zahlen nur alle drei Jahre veröffentlicht, doch es zeigt sich klar: Wer Wohneigentum besitzt, zahlte seit 2008 Jahr für Jahr weniger fürs Wohnen. Eigentlich logisch bei den sinkenden Zinsen. Die Mieter*innen profitierten dagegen nicht. Und etwas zynisch gesagt: Sie bezahlen gleich viel oder mehr Miete und finanzieren so noch die Pensionskassen der Eigentümer mit.

Besonders eindrücklich ist der Vergleich der Wohnkosten von Eigentümer*innen und Mietenden. Leider werden diese Zahlen nur alle drei Jahre veröffentlicht, doch es zeigt sich klar: Wer Wohneigentum besitzt, zahlte seit 2008 Jahr für Jahr weniger fürs Wohnen. Eigentlich logisch bei den sinkenden Zinsen. Die Mieter*innen profitierten dagegen nicht. Und etwas zynisch gesagt: Sie bezahlen gleich viel oder mehr Miete und finanzieren so noch die Pensionskassen der Eigentümer mit.

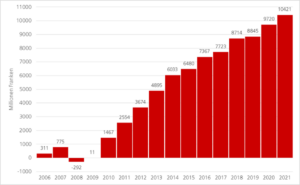

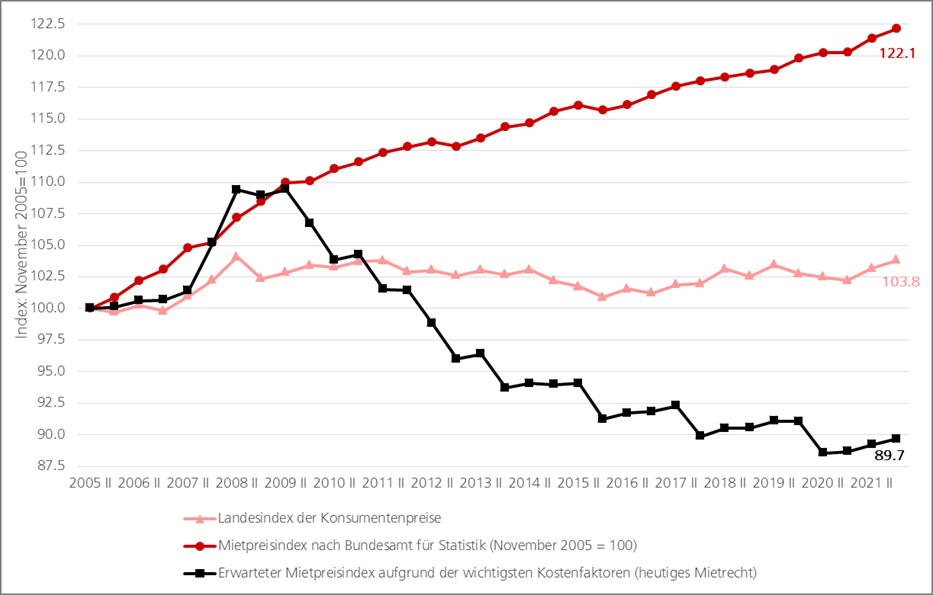

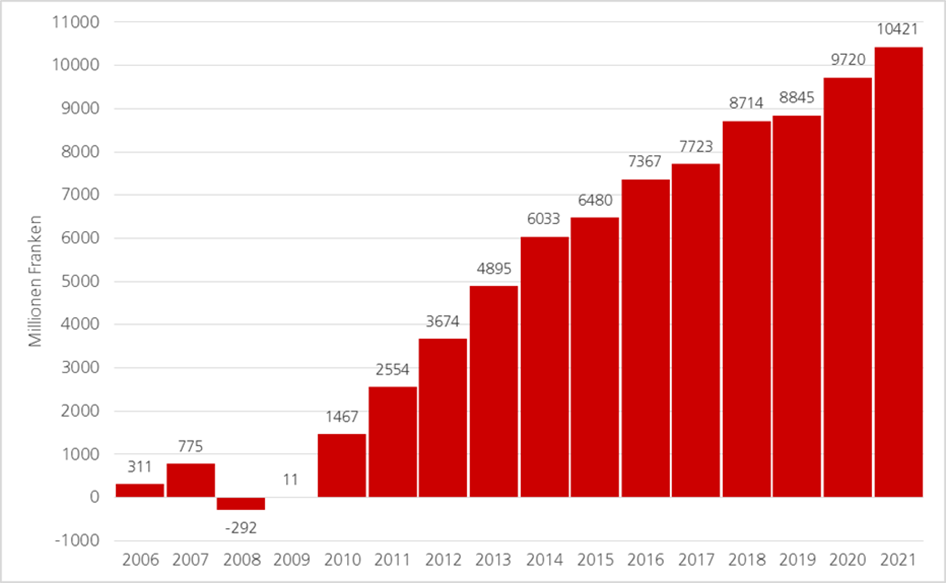

Wer profitiert und wer zahlt drauf? Das ist simpel zu beantworten: Es handelt sich um eine riesige Umverteilung von Seiten der Mietenden zu den Vermietenden. Mittlerweilen zahlen die Mietenden pro Monat im Schnitt 370 Franken zuviel Miete oder 26 Prozent mehr als mietrechtlich korrekt berechnet! Die Summe hat sich auf Grund des sinkenden Referenzinssatzes Jahr für Jahr vergrössert. Die Tabelle oben zeigt es brutal offen: Steigt der Referenzzinssatz, entwickeln sich die Mieten wie erwartet und wie es die mietrechtliche Berechnung erwarten lässt. Singt dagegen der Referenzzinssatz, entkoppelt sich die effektive Entwicklung vollkommen von den mietrechtlichen Vorgaben. Insgesamt macht die Umverteilung 2006 bis 2021 die enorme Summe von 78 Milliarden Franken aus! Wir diskutieren in der Schweiz viel über hohe Preise und Importe, die bei uns teurer sind als im Ausland. Keine falsche Diskussion – aber in Anbetracht dieser gigantischen Summe sind das Nebenschauplätze.

Wer profitiert und wer zahlt drauf? Das ist simpel zu beantworten: Es handelt sich um eine riesige Umverteilung von Seiten der Mietenden zu den Vermietenden. Mittlerweilen zahlen die Mietenden pro Monat im Schnitt 370 Franken zuviel Miete oder 26 Prozent mehr als mietrechtlich korrekt berechnet! Die Summe hat sich auf Grund des sinkenden Referenzinssatzes Jahr für Jahr vergrössert. Die Tabelle oben zeigt es brutal offen: Steigt der Referenzzinssatz, entwickeln sich die Mieten wie erwartet und wie es die mietrechtliche Berechnung erwarten lässt. Singt dagegen der Referenzzinssatz, entkoppelt sich die effektive Entwicklung vollkommen von den mietrechtlichen Vorgaben. Insgesamt macht die Umverteilung 2006 bis 2021 die enorme Summe von 78 Milliarden Franken aus! Wir diskutieren in der Schweiz viel über hohe Preise und Importe, die bei uns teurer sind als im Ausland. Keine falsche Diskussion – aber in Anbetracht dieser gigantischen Summe sind das Nebenschauplätze.  Die Zahlen belegen eindrücklich, woher die satten Gewinne der Immobilienlobby stammen. Jahr für Jahr steigen diese. Dieser Mechanismus hat massivste Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen der Mieter- und Eigentümerhaushalte. Während jene, die sich Wohneigentum (noch) leisten konnten, durch die Tiefstzinsphase viel günstiger wohnen als noch vor 10 oder 15 Jahren, haben die Mieterinnen und Mieter gleiche oder noch höhere Belastungen durch das Wohnen. Dieser Zweiklassengesellschaft wird viel zu wenig Bea

Die Zahlen belegen eindrücklich, woher die satten Gewinne der Immobilienlobby stammen. Jahr für Jahr steigen diese. Dieser Mechanismus hat massivste Auswirkungen auf das verfügbare Einkommen der Mieter- und Eigentümerhaushalte. Während jene, die sich Wohneigentum (noch) leisten konnten, durch die Tiefstzinsphase viel günstiger wohnen als noch vor 10 oder 15 Jahren, haben die Mieterinnen und Mieter gleiche oder noch höhere Belastungen durch das Wohnen. Dieser Zweiklassengesellschaft wird viel zu wenig Bea