Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die

Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die  Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen.

Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen.

Der Weiher war ursprünglich aber kein Projekt zur Förderung der Biodiversität. Als er Ende des 19. Jahrhunderts erstellt wurde, war dies auch noch nicht gleich dringlich: Grosse Teile der Ebene zwischen Horw, Kriens und Luzern waren Sumpfgebiet und wurden erst nach dem 1. Weltkrieg entwässert. Der Schlagweiher wurde als Reservoir für ein Wasserwerk gebaut. Kaspar Sigrist wollte für seine Schmiede und Schleiferei Althof (bei der Wegscheide Horw) das Wasser des Steinibachs und des Schlundbachs am Pilatushang nutzen. Dazu reichte er Ende 1895 beim Kanton ein Gesuch für eine Wasserrechtskonzession ein.

Für alle, die sich heutzutage über lange Bewilligungsfristen ärgern und die gute alte Zeit heraufbeschwören: Kaspar Sigrist brauchte auch Jahre, bis er bauen konnte. Als der Regierungsrat am 24. Juni 1899 die Konzession bewilligte, wies er im Entscheid darauf hin, dass die Verzögerungen wegen des Konzessionärs selber entstanden seien: Da er „vorerst alle Anstände auf dem Wege gütlicher Verständigung erledigen wollte, später dann wegen Abänderungen des Projekte.“

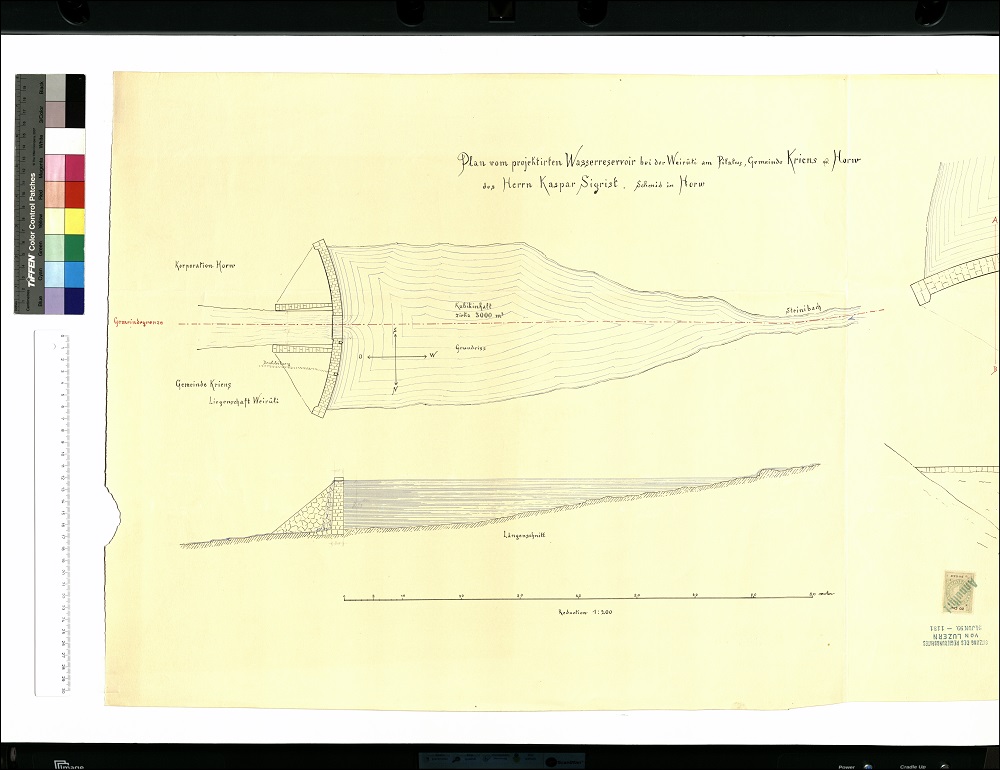

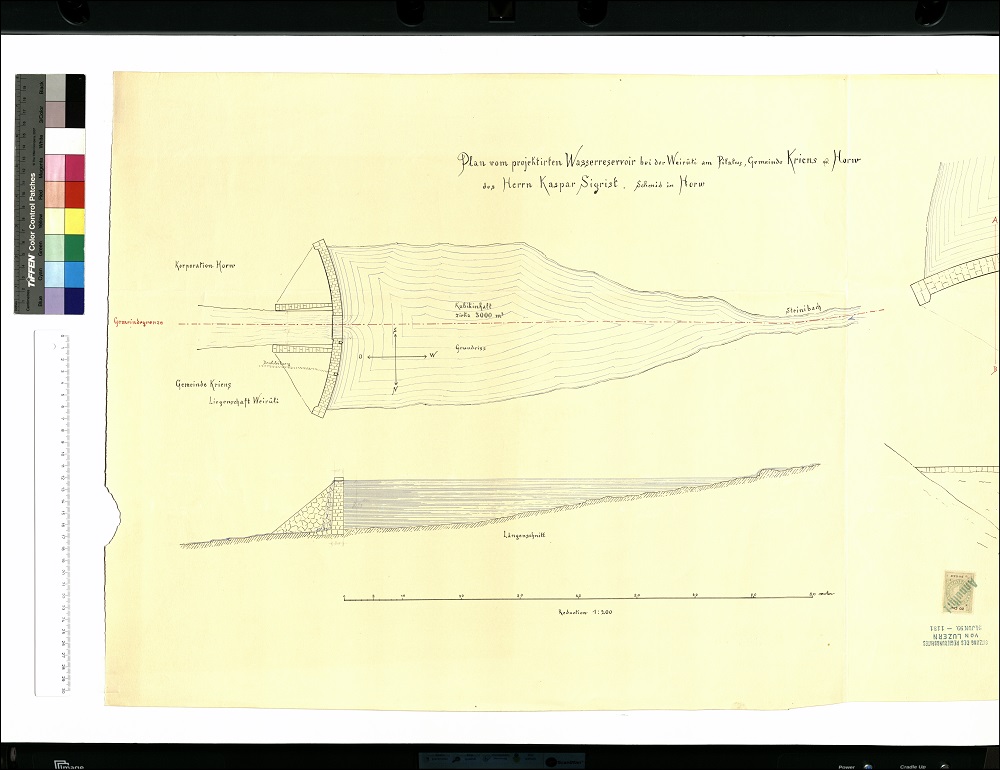

Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern.

Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern.

Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser

Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser  dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen.

dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen.

Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“

Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“

Der Schlagweiher selber war bei der Konzessionsvergabe bereits erstellt. Der engagierte Experte erklärte die Baute als technisch richtig. Dank einem solide ausgeführten teilseitigen Abschlussdamm, der Auslegung des Inneren mit Steinpflaster sickere kein Wasser durch. Insgesamt betrug das Fassungsvermögen 1800 Kubikmeter.

Auch die Druckleitung wurde für gut befunden. Die von Roll’schen Gusseisenröhren böten volle Sicherheit, „da die Röhren auf bedeutend höheren Druck geprüft worden seien.“

Hatte sich Kaspar Sigrist mit fünf Einsprechern geeinigt, blieben drei noch offen. Unter den gütlich erledigten Einsprachen war auch jene meines Urgrossvaters. Im Regierungsratsbeschluss mit Mar. Denny, Unterstrick (in einer ersten Fassung „Überstrick“) benannt. Maria Denni taucht auch in anderen Dokumenten auf. Maria als männlicher Vorname war meines Wissens nicht unbekannt, zum Teil wird mein Urgrossvater auch „Josef Maria“ genannt. Das Denni dagegen ist erklärungsbedürftig. 1922 heisst es in einem Zuschreibungsbrief an seinen Sohn Josef: „Maria Töngi (im Erwerbsakt irrtümlicherweise „Maria Denni“ genannt)“ Ich kann es mir nur so erklären, dass mein Urgrossvater in seinem Obwaldner Dialekt Töngi anders aussprach und je nach Alphabetisierungsgrad den Namen auch nicht lesen konnte. Ich muss dem einmal gründlicher nachgehen.

Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu.

Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu.

Nichts ist mir bekannt über den wirtschaftlichen Erfolg der Energiegewinnung. Profitiert hat auch noch die Sägerei Buss und später soll die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt worden sein. Wie lange, ist mir unklar. Mit dem Bau der ersten Autobahn der Schweiz im Schlund könnte die Leitung unterbrochen worden sein, vielleicht wurde sie noch länger genutzt.

Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch.

Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch.

Die Leitung hätte jetzt für Jahrzehnte ein unbemerktes Dasein fristen können. Sie hatte aber noch ein anderes Leben vor sich: Als Anfang der 2000er Jahre im Zuge das A2-Ausbaus im Schlund auch eine Kanalisation gebaut wurde, musste der Unter-Strick als erster Hof an diesem Hang angeschlossen werden. Keine einfache Übung in diesem steilen Gelände. Aber ich erinnerte mich der Leitung…

Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.

Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.

Quellen:

Staatsarchiv PL 1122 bis 1125

Staatsarchiv AKT 37/431 AA

Heer Niklaus: Als Horw ein Bauerndorf war, 1994 S. 89

Meyer, Brülisauer, Ineichen, Brotschi: Horw, die Geschichte einer Gemeinde zwischen See, Berg und Stadt, 1986, S. 259

Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die

Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die  Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen.

Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen. Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern.

Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern. Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser

Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser  dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen.

dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen. Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“

Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“ Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu.

Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu. Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch.

Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch. Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.

Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.