Interview von Gian Waldvogel mit mir zum Klimaplan der Grünen Schweiz.

Wintersession: Alles fährt Ski – oder doch nicht.

Covid 19: Hilfen nachgebessert auf Druck der Grünen

Jetzt gerade tagt der Bundesrat um zu entscheiden, mit welchen weiteren Massnahmen die Pandemie gebremst werden soll. Ich hoffe, dass er strikte Vorgaben macht und den bisherigen Flickenteppich an Kantonslösungen (oder Unlösungen) stoppt. Der Föderalismus hat in den letzten Wochen seltsame Blüten getrieben. Der Kantönligeist führte dazu, dass zum Beispiel Restaurants in Horw und Hergiswil um 19 Uhr schlossen, in Alpnach aber bis 22 Uhr offen waren – prompt kamen auf Facebook die Aufrufe, man gehe jetzt halt nach Obwalden in den Ausgang. So senken wir die Fallzahlen sicher nicht.

Wir bremsen die Pandemie auch nicht, indem wir möglichst lange die Skigebiete offen halten. Die Erklärung, welche der Nationalrat dazu beschloss, war – um es vornehm auszudrücken – keine Sternstunde der letzten Session.

Immerhin: Der Druck ist in den letzten zwei Wochen massiv gestiegen und damit wurden viele Anliegen der Grünen mehrheitsfähig. Wir haben uns stark für gute und umfassende Hilfen eingesetzt. Bessere Härtefallregeln, Kurzarbeit für Temporäre, Hilfe für Kulturschaffende und vor allem 100 Prozent Kurzarbeitsentschädigung für Tieflohnbranchen.

Die Fraktion hat die Covid 19 Massnahmen intensiv diskuktiert. Hier unsere Stellungnahme.

Ehe für Alle mit Kurs in den Hafen

Beschlossen! Die Ehe für alle ist da – mit grosser Mehrheit haben beide Räte das Gesetz verabschiedet. Die EDU will in all ihrer Antiquiiertheit ein Referendum machen. Ich freue mich auf den Abstimmungskampf und finde es toll, dass die Ehe für alle mehr als 20 Jahre nach einem einem Vorstoss von Ruth Genner in der Mitte der Gesellschaft Platz gefunden hat.

Einsatz für den Durchgangsbahnhof

Diese Woche wurde die Zentralschweiz von der Meldung aufgeschreckt, der Durchgangsbahnhof werde etappiert gebaut. Ob es nur um die bauliche Staffelung des Grossprojekts geht oder doch nur die erste Hälfte gebaut werden soll, will ich in einer Interpellation eklärt bekommen – ich habe sie zusammen mit allen Luzerner Nationalrät*innen eingereicht. Wir müssen dranbleiben, damit der Durchgangsbahnhof realisiert wird!!

Gute Festtage!

Leider gibt es heute Abend keine Bar jeder Vernunft – wir sehen uns anderswo und später wieder.

Auch wenn sie dieses Jahr speziell sind, wir nur im kleinen Kreis feiern können – ich wünsche allen gute Tage in dieser Zeit!

Höhere Renditen verschärfen Ungleichgewicht

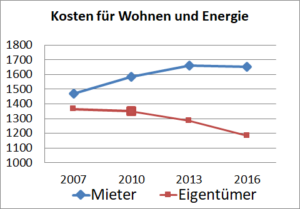

Heute morgen konnten wir im Tages-Anzeiger lesen: 10jährige Hypotheken gibt es jetzt für 0.7 Prozent. Doch im Artikel wird davor gewarnt, sofort Neuhypotheken abzuschliessen, denn: Der Zinssatz könnte noch weiter sinken, das Geld bekommt man als Immobilienbesitzer*in so gut wie gratis. Anders bei den Mieten: Die steigen nach wie vor und deshalb entwickeln sich die Wohnkosten bei Eigentümer*innen und Mieter*innen immer weiter auseinander. Leider erscheinen die Zahlen nur alle drei Jahren, aber die BfS Untersuchung zeigt dies eindrücklich:

Seit 2007 bezahlt ein Mieterhaushalt 200 Franken mehr fürs Wohnen und ein Eigentümerhaushalt 200 Franken weniger. Nichts verdeutlicht mehr, wie ungleich die Gewinne und Verluste durch die Tiefstzinsphasen verteilt sind.

Ausgerechnet in diese Zeit platzt nun ein Bundesgerichtsurteil, das die zulässige Rendite erhöht. Bisher durfte ein*e Vermieter*in auf dem investiertem Geld eine Rendite erzielen, die ein halbes Prozent über dem Referenzzinssatz liegt. Neu darf die Rendite zwei Prozent über diesem Wert liegen, was eine massive Renditeerhöhung bedeutet. Hat jemand eine Liegenschaft hauptsächlich mit eigenem Geld finanziert und wenig Bankkrediten, dann schlägt diese Renditeaufstockung mit mehreren Hundert Franken auf den Mietzins durch. Das erschwert die Bekämpfung von Mietzinserhöhugnen massiv.

Über die Höhe der zulässigen Rendite wird seit längerem diskutiert. Ausgerechnt kurz vor einer ständerätlichen Debatte über einen Vorstoss in der Wintersession zu dieser Frage schafft das Bundesgericht mit einem Urteil Fakten und hebelt eine politische Diskussion aus respektive setzt den umstrittenen Vorstoss ohne politischen Beschluss um.

Ist die Erhöhung gerechtfertigt? Wenn man das Zinsumfeld anschaut, kann man sich nur die Augen reiben. Wohnimmobilien sind eine sichere Anlage und wurden oft mit Obligationen verglichen.

Wo liegen deren Zinsen? Für Obligationen mit einer zehnjährigen Laufzeit liegt der Zins bei MINUS 0.5 Prozent. Viele kennen auch die Situation auf dem eigenen Sparbuch. Am Schluss zahlt man Spesen, drauf kommt nix.

Wo liegen deren Zinsen? Für Obligationen mit einer zehnjährigen Laufzeit liegt der Zins bei MINUS 0.5 Prozent. Viele kennen auch die Situation auf dem eigenen Sparbuch. Am Schluss zahlt man Spesen, drauf kommt nix.

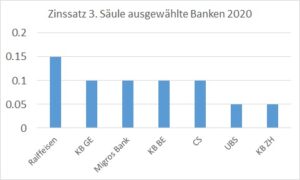

Ähnlich ist die Situation auch bei der 3. Säule. Es gibt keinen Zins mehr, Hauptsache, das Geld ist irgendwo angelegt. Die Mindestverzinsung bei den Pensionskassen wird 2021 auf 0.75 Prozent gesenkt. Verglichen wird oft mit den Aktien, die eine höhere Rendite haben. Das ist korrekt – doch die Schwankungen sind enorm mit Ausschlägen von 10 bis 30 Prozent nach oben und nach unten innerhalb eines Jahres. Unvergleichbar mit Wohnimmobilien.

Ähnlich ist die Situation auch bei der 3. Säule. Es gibt keinen Zins mehr, Hauptsache, das Geld ist irgendwo angelegt. Die Mindestverzinsung bei den Pensionskassen wird 2021 auf 0.75 Prozent gesenkt. Verglichen wird oft mit den Aktien, die eine höhere Rendite haben. Das ist korrekt – doch die Schwankungen sind enorm mit Ausschlägen von 10 bis 30 Prozent nach oben und nach unten innerhalb eines Jahres. Unvergleichbar mit Wohnimmobilien.

Wenn man die Bautätigkeit in unserem Land anschaut, so kann das Mietrecht offensichtlich kein Hindernis für Investitionen sein. Es schützt nur jene Mietenden, die sich aktiv wehren und eine Mietzinserhöhung anfechten oder eine Senkung einfordern. Es heisst nicht umsonst, dass die Mieter*innen oft am kürzeren Hebel sitzen. Mit diesem Urteil wurde dieser Hebel nochmals massiv gestutzt.

Der nicht unwesentliche Unterschied zwischen Joghurts und Wohnunge

Bei der Kündigungsinitiative argumentiert die SVP mit knappem Wohnraum und steigenden Mieten. Das ist scheinheilig und schlichtweg falsch.

Jetzt setzt die Propaganda wieder ein. Kurz vor der Abstimmung über die Kündigungsinitiative entdeckt die SVP das Thema Wohnen: Ohne ihre Initiative werde der Wohnraum knapp und die Mieten würden steigen, lautet eines ihrer Hauptargumente. Nicht zum ersten Mal setzt die SVP damit für einen Abstimmungserfolg auf die Nöte der Mieter*innen. So war es bereits beim Raumplanungsgesetz oder bei Abstimmungen zu Energiefragen.

SVP interessiert sich nicht für die Mietenden

Im Alltag dagegen interessiert sich die Partei kaum für die Mietenden. Im Gegenteil: Im eidgenössischen Parlament lehnt sie konsequent jede Verbesserung zu deren Gunsten ab und unterstützt jeden Angriff auf das Mietrecht – oder lanciert ihn grad selber. So war sie Anfang Jahr gegen die Wohninitiative. Im Communiqué zur Parolenfassung hielt sie fest, es gebe bereits zu viele leere Wohnungen – von steigenden Mieten wollte die Partei damals nichts gemerkt haben. Selbst die minimale Aufstockung des Fonds de Roulement – der Hilfe für Wohnbaugenossenschaften – verwarf sie. Dagegen unterstützt sie höhere Renditen für Vermieter*innen, will den Preisschutz im Mietwesen in Gebieten ohne Wohnungsnot komplett abschaffen und verweigert sich konsequent allen Massnahmen, mit denen der Renditehunger der Immobilienkonzerne im Zaum gehalten werden könnte. So sehen die realpolitischen Taten der SVP aus.

Argumente sind falsch

Die Argumentation kommt aber nicht nur aus einer Ecke, die misstrauisch macht. Sie ist auch schlicht falsch. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach Wohnungen und der Mietpreisentwicklung. Doch es sind weitere Faktoren entscheidend: Können die Wohnbaugenossenschaften bauen oder erstellen vor allem renditeorientierte Immobilienfonds Wohnungen? Werden Luxussanierungen erlaubt oder wird ihnen ein Riegel geschoben? Wie gut ist der Schutz der Mieter*innen ausgebaut? Und vor allem: Ist die Leerwohnungsquote auch dort hoch, wo die Menschen leben wollen? Dies ist offensichtlich momentan nicht der Fall – sonst würden die Mietzinse bei steigendem Leerstand nicht weiter ansteigen. Der Mietwohnungsmarkt ist eben nicht der Joghurtmarkt. Wir alle müssen wohnen können. Wir können nicht so locker in eine neue Wohnung wechseln, wie wir die Joghurtmarke austauschen, wenn das bevorzugte Milchprodukt plötzlich teurer wird.

Kommt hinzu: Ob bei einer Annahme der Kündigungsinitiative weniger Menschen in die Schweiz kommen, steht in den Sternen. Die Befürworter*innen sagen selber, die Wirtschaft könnte auch weiterhin Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren. Die Zuwanderung hängt in erster Linie von der Wirtschaftsentwicklung ab – mit oder ohne Personenfreizügigkeit. Was sich aber ändern wird: Die SVP will neu mit Kontingenten arbeiten und der Aufenthaltsstatus der Menschen, die in die Schweiz kommen, würde verschlechtert. Das hat Auswirkungen auf ihre Rechte als Arbeitnehmer*innen, aber auch im Bereich des Wohnens. Wer mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus eine Wohnung mietet, wird sich gegen Missbräuche weniger gut wehren können.

Immerwährende Neutralität oder faktische NATO-Integration?

Die Luzerner Zeitung beschreibt heute die Abhängigkeit des Schweizer Militärs und insbesondere der Luftwaffe von der NATO und den USA als Lieferanten des FA18. So wüssten die Schweizer nicht genau, was jeweils bei Erneuerungen eingebaut werde, wie weit die Kontrolle durch die Amerikaner geht und in Bezug auf wichtige Informationen sagt ein Schweizer Ingenieur: „Die Idee einer möglichst autonomen Verteidigung der Schweiz ist ein Scherz.“

Soll man die Augen reiben oder die Achseln zucken? Der Abstimmungskampf zum neuen Kampfjet wird stark mit der Argumentation geführt, wir müssten als neutrales und unabhängiges Land unseren Luftraum jederzeit gegen jeden alleine verteidigen können. Es sei kein Verlass auf andere da und wir dürften uns auch nicht auf andere Staaten abstützen. Man baut gerne auf dieses Bild, das noch aus dem kalten Krieg stammt und vor allem Mythen bedient. Dass diese Vorgabe in einem Land, das von Nato-Länder fast umringt ist und mitten in Europa liegt, allerdings etwas hohl ist, braucht nicht so viel Fantasie.

Eine Diskussion darüber, wie hoch die Abhängigkeit von der Nato ist, wie hoch sie sein soll, wäre ein ehrlicher Einstieg zu Überlegungen zur Rolle der Schweiz und der Ausrichtung unserer Luftwaffe. Statt jetzt teure Kampfjets auf Grund einer veralteten Bedrohungslage und dazu noch einer imaginären Unabhängigkeit zu beschaffen.

Die Personenfreizügigkeit regelt die Art und Weise der Zuwanderung. Nicht ihre Höhe.

Im Abstimmungskampf um die Kündigungsinitiative konzentriert sich die SVP auf das Hauptargument, die Zuwanderung sei zu hoch. Züge überfüllt, Mieten würden steigen, überall habe es einfach zu viele Leute.

Allerdings: Die Menschen kommen nicht wegen der Personenfreizügigkeit in die Schweiz. Sie werden durch Jobs angeworben. Wer hier bleiben will, muss eine Arbeitsstelle nachweisen können. In den letzten 20 Jahren hat in der Schweiz die Anzahl Erwerbstätige um eine Million zugenommen oder um 25 Prozent. In dieser Zeit ist auch die Erwerbstätigkeit der Frauen angestiegen und sie haben einen Teil der Stellen übernommen, doch es ist klar: Das Wirtschaftswachstum in unserem Land basiert hauptsächlich auf ausländischen Arbeitnehmer*innen, die in die Schweiz kommen. Die Zuwanderung war in der Zeit ab 2007 hoch, ist aber in den letzten drei Jahren stark abgeflacht und war übrigens schon in den 60er Jahren prozentual in einem ähnlichen Rahmen.

Nun könnte man durchaus eine Diskussion über Wachstum führen, etwa über die schweizerische Steuerpolitik, die sehr aktiv ausländische Firmen in die Schweiz holt, über die Frage, ob Wohlstand an Wachstum gekoppelt sein muss oder in welche Bereiche wir investieren sollten um die grossen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Doch genau dies will die SVP nicht.

Magdalena Martullo hat in einem grösseren Tagi-Interview dazu eine klare Antwort geliefert: „Wir in der SVP sind nicht grundsätzlich dagegen, dass Ausländer in die Schweiz kommen.“ Alles andere wäre auch unglaubwürdig, denn die Partei weiss selber, ohne Migrant*innen würde die Wirtschaft schon lange nicht mehr laufen.

Also: Die SVP will nicht an den entscheidenden Stellschrauben drehen, die über das Wachstum in der Schweiz entscheiden, sondern sie schiesst sich gemäss einer langen Tradition auf Ausländer*innen ein. Es geht nicht darum, wie viele Menschen in die Schweiz kommen, sondern wie sie kommen. Im Interview lobt die SVP-Nationalrätin ein glücklicherweise überwundenes System: „Ja, aber vorher hatten wir noch das Saisonnierstatut. Wenn Tiefqualifizierte damals arbeitslos wurden, kehrten sie in ihre Heimat zurück, und wir mussten nichts bezahlen.“ Das Saisonnierstatut war nicht nur prekär, weil es die italienischen Bauarbeiter oder die jugoslawischen Küchenarbeiterinnen in Wirtschaftflauten ohne Absicherung heimschickte, sondern es gab auch keinen Familiennachzug, es war unklar, ob die Arbeiter*innen auch die nächste Saison in der Schweiz verbringen konnten. Viele Menschen wohnten unter schlechten Bedingungen – die Baracken sind vielen noch in Erinnerung – und all das verhinderte eine gute Integration.

Magdalena Martullo will gemäss Interview zwar nicht zum Saisonnierstatut zurück – dazu ist ihr wohl der Begriff doch zu stark mit einer unwürdigen Migrationsgeschichte verknüpft. Ihr schwebt aber ein flexibles System vor: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, braucht man mehr Leute, wenn es schlecht läuft, braucht man weniger.“ Mit den Klagen seitens der SVP über den Familiennachzug und Einwanderung ins Sozialsystem ist klar: Ein flexibles System bedeutet schlechtere soziale Absicherung für Migrant*innen und mehr Unsicherheit, wie ihre Zukunft aussieht. Vielleicht werden sie bei der nächsten Wirtschaftskrise vor die Tür gesetzt. Im Betrieb und gleich auch noch vom Wohnland.

Ob das qualifizierte Arbeitnehmer*innen mit sich machen lassen würden, steht auf einem anderen Blatt. Und dass die EU dies nicht akzeptieren würde, müssen wir hier nicht diskutieren. Aber zwei Sachen sind mir wichtig: Die Pläne der SVP führen uns in eine unwürdige Arbeitswelt zurück, in der ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter massiv schlechter gestellt würden, und andererseits würde diese Schlechterstellung auch alle anderen Arbeitnehmenden treffen. Prekäre Arbeitsbedingungen für die einen bedeuten immer auch eine Schwächung für alle. Wie sollten fortschrittliche Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden, wenn ein Teil der Arbeitnehmerschaft per se über weniger Rechte verfügt?

Vom Wasserkraftwerk zur Kanalisation: Eine kleine Geschichte der Schlagweiherleitung

Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die

Oberhalb der Bauernhöfe am Krienser Schattenberg liegt nahe an der Grenze zur Gemeinde Horw ein idyllischer Weiher. Auf dem Gebiet des Schlags erfreuen sich Wanderer*innen, die vom Weg abbiegen, am lauschigen Plätzchen. Der kreisrunde Schlagweiher ist von Menschenhand gemacht, das sieht man seiner Geometrie an, aber auch seiner Lage in einem recht stotzigen Gelände an. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit, schon von klein auf war es immer eine Freude, im Frühling die  Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen.

Frösche und Kaulquappen beobachten zu gehen. Die gibts auch jetzt noch – es wimmelt nur so davon. In den letzten Jahren wurden in der Umgebung Steinhaufen errichtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Förderung der Glögglifrösche, die die Wärme zwischen den aufgeschichteten Steinen suchen.

Der Weiher war ursprünglich aber kein Projekt zur Förderung der Biodiversität. Als er Ende des 19. Jahrhunderts erstellt wurde, war dies auch noch nicht gleich dringlich: Grosse Teile der Ebene zwischen Horw, Kriens und Luzern waren Sumpfgebiet und wurden erst nach dem 1. Weltkrieg entwässert. Der Schlagweiher wurde als Reservoir für ein Wasserwerk gebaut. Kaspar Sigrist wollte für seine Schmiede und Schleiferei Althof (bei der Wegscheide Horw) das Wasser des Steinibachs und des Schlundbachs am Pilatushang nutzen. Dazu reichte er Ende 1895 beim Kanton ein Gesuch für eine Wasserrechtskonzession ein.

Für alle, die sich heutzutage über lange Bewilligungsfristen ärgern und die gute alte Zeit heraufbeschwören: Kaspar Sigrist brauchte auch Jahre, bis er bauen konnte. Als der Regierungsrat am 24. Juni 1899 die Konzession bewilligte, wies er im Entscheid darauf hin, dass die Verzögerungen wegen des Konzessionärs selber entstanden seien: Da er „vorerst alle Anstände auf dem Wege gütlicher Verständigung erledigen wollte, später dann wegen Abänderungen des Projekte.“

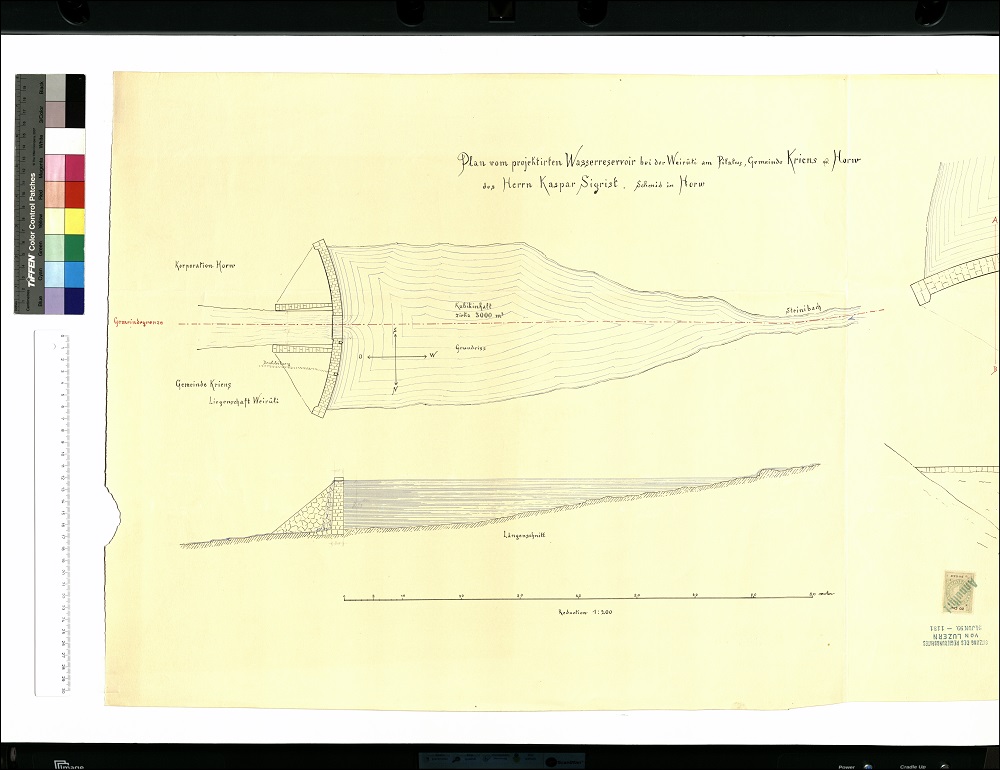

Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern.

Eine Änderung ist möglicherweise auf den noch bestehenden Plänen sichtbar. Diese stammen aus dem Jahr 1896. Darunter ist eine Zeichnung mit einer Sperre im Steinibach mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmeter. Die Akten im Staatsarchiv enthalten nur verschiedene Versionen des Regierungsratsentscheids, weshalb diese Sperre nicht gebaut wurde, wissen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Staubecken nicht rasch mit Geschiebe gefüllt wäre. Der Steinibach beginnt weit oberhalb der Krienseregg und er rumpelt mächtig bei Gewittern.

Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser

Der Steinibach wurde aber gefasst, mit einer „kaum 1.0 m hohen Holzsperre mit Steinpackung“, und diese sieht heute noch so aus, wie sie vom Regierungsrat bewilligt wurde. Das Wasser wurde seitlich in eine Brunnstube geleitet und zusätzlich noch eine Quelle gefasst. In Zementröhren wurde das Wasser  dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen.

dann in den Schlagweiher geleitet – unterwegs wurde noch der Strickbach angezapft. Aus dem Regierungsratsentscheid kann man herauslesen, dass es Diskussionen gab, ob der Staat einen Wasserrechtszins erheben könne. Anscheinend hatte Kaspar Sigrist die Quellen zu den beiden betroffenen Bächen aufgekauft. Damit ändere sich aber nichts an der Tatsache, dass es sich um öffentliche Gewässer handle. „Durch den Ankauf der Quellen hat sich der Konzessionsbewerber nur dagegen sichergestellt, dass dieselben nicht später den beiden Bächen entzogen und anderswohin abgeleitet werden können“, hielt der Regierungsrat in seinem Entscheid fest. Immerhin kam er dem Konzessionär auf Grund der grossen Investitionen entgegen: Es „erscheint andererseits geboten, dem Umstande dass der Konzessionsbewerber nur durch kostspielige Quellenfassungen, Talsperren und Weiheranlagen sich eine einigermassen konstante Wassermenge sichern konnte, durch Zuteilung der Wasserwerksanlage zu einer niedrigen, etwa der 3. Besteuerungsklasse, Rechnung zu tragen.

Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“

Im Gegensatz zum nicht realisierten Rückstau des Steinibachs wurde der Schlundbach in Bruderhusen gestaut. Er beginnt dort oben. Die Anlage ist mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter einiges grösser als die am Steinibach geplante. Ob die Sperre mit 8.8 Meter Höhe oder 10 Meter gebaut wurde, müsste man nachmessen – beide Höhen sind im Regierungsratsentscheid enthalten. Klar definiert wurde aber, die Sperre solle hinsichtlich der Stärke „an der Sohle eine solche von mindestens gleich der halben Höhe erhalten.“ Sie musste auf Felsen fundiert werden und „überall an Felsen anlehnen.“

Der Schlagweiher selber war bei der Konzessionsvergabe bereits erstellt. Der engagierte Experte erklärte die Baute als technisch richtig. Dank einem solide ausgeführten teilseitigen Abschlussdamm, der Auslegung des Inneren mit Steinpflaster sickere kein Wasser durch. Insgesamt betrug das Fassungsvermögen 1800 Kubikmeter.

Auch die Druckleitung wurde für gut befunden. Die von Roll’schen Gusseisenröhren böten volle Sicherheit, „da die Röhren auf bedeutend höheren Druck geprüft worden seien.“

Hatte sich Kaspar Sigrist mit fünf Einsprechern geeinigt, blieben drei noch offen. Unter den gütlich erledigten Einsprachen war auch jene meines Urgrossvaters. Im Regierungsratsbeschluss mit Mar. Denny, Unterstrick (in einer ersten Fassung „Überstrick“) benannt. Maria Denni taucht auch in anderen Dokumenten auf. Maria als männlicher Vorname war meines Wissens nicht unbekannt, zum Teil wird mein Urgrossvater auch „Josef Maria“ genannt. Das Denni dagegen ist erklärungsbedürftig. 1922 heisst es in einem Zuschreibungsbrief an seinen Sohn Josef: „Maria Töngi (im Erwerbsakt irrtümlicherweise „Maria Denni“ genannt)“ Ich kann es mir nur so erklären, dass mein Urgrossvater in seinem Obwaldner Dialekt Töngi anders aussprach und je nach Alphabetisierungsgrad den Namen auch nicht lesen konnte. Ich muss dem einmal gründlicher nachgehen.

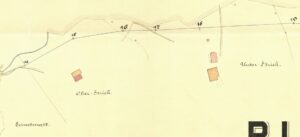

Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu.

Die Leitung wurde gebaut. Unvorstellbar heutzutage, eine zwei Kilometer lange Leitung ohne Maschinen zu verlegen. Auf meinem Grundstück Unter-Strick geht die Leitung zwischen dem Wohnhaus und dem Wald durch. 1911 kam noch ein Waschhaus dazu.

Nichts ist mir bekannt über den wirtschaftlichen Erfolg der Energiegewinnung. Profitiert hat auch noch die Sägerei Buss und später soll die Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt worden sein. Wie lange, ist mir unklar. Mit dem Bau der ersten Autobahn der Schweiz im Schlund könnte die Leitung unterbrochen worden sein, vielleicht wurde sie noch länger genutzt.

Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch.

Später war sie vom Weiher bis zum Eichwäldli im Schlund als Feuerwehrleitung im Einsatz – oder besser gesagt, meines Wissens glücklicherweise nie im Einsatz. Aber entlang der Leitung gab es Hydranten. Im obersten Teil im Chreuel steht ein letzter von ihnen. Ende der 90er Jahre trat die Feuerwehr den Rückzug an und hatte ab Chreuel abwärts die Leitung nicht mehr in Gebrauch.

Die Leitung hätte jetzt für Jahrzehnte ein unbemerktes Dasein fristen können. Sie hatte aber noch ein anderes Leben vor sich: Als Anfang der 2000er Jahre im Zuge das A2-Ausbaus im Schlund auch eine Kanalisation gebaut wurde, musste der Unter-Strick als erster Hof an diesem Hang angeschlossen werden. Keine einfache Übung in diesem steilen Gelände. Aber ich erinnerte mich der Leitung…

Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.

Die Gemeinde Kriens wollte sich zuerst quer stellen, die Leitung sei in ihrem Besitz. Was juristisch wahrscheinlich nicht haltbar gewesen wäre: Der Betreiber hat nur ein Baurecht auf der Leitung. Erlischt der im Grundbuch eingetragen Zweck des Baurechts, so fällt die Leitung an den Besitzer heim. Der Besitzer kann die Anlage selber nutzen (Dies noch aus meiner Erinnerung unserer Argumentationslinie). Wir einigten uns aber rasch ohne Rechtsstreit: Ich konnte die Leitung mit anderen Nachbarn kaufen. Seit mehr als 15 Jahren rauscht nun unser Abwasser durch das Rohr Richtung Schlund und inzwischen nutzen drei weitere Nachbarn die Gusseisenröhre. Eine Umnutzung der etwas anderen Art.

Quellen:

Staatsarchiv PL 1122 bis 1125

Staatsarchiv AKT 37/431 AA

Heer Niklaus: Als Horw ein Bauerndorf war, 1994 S. 89

Meyer, Brülisauer, Ineichen, Brotschi: Horw, die Geschichte einer Gemeinde zwischen See, Berg und Stadt, 1986, S. 259

Geheimniskrämerei um den Bürgenstock

Ende April vermeldete das Regionaljournal Zentralschweiz: Auf dem Bürgenstock sollen Wohnungen verkauft werden. Sie wurden im Zuge der Neubauten auf dem markanten Zentralschweizer Berg realisiert. Eigentlich war geplant, dass sie vermietet würden und dank vielen Zusatzleistungen an die Mietenden sollten sie als hotelähnlich gelten. Dafür hat sich der Begriff Betriebsstättenmodell etabliert. Das war wichtig, damit die ausländischen Investoren überhaupt bauen konnten: Wären es gewöhnliche Wohnungen, hätten sie diese auf Grund der Lex Koller nicht erstellen können. Hotels oder andere Betriebsstätten dürfen dagegen von einem katarischen Investor gebaut werden.

Offensichtlich funktionierte die Vermietung nicht oder war nie geplant: Die Wohnungen sind bis heute leer. Die Nidwaldner Grünen reklamierten in einer Stellungnahme, dass die Wohnungen erst im Rohbau erstellt seien und deshalb eine Vermietung illusorisch war. Sie wollten in einer Anfrage vom Regierungsrat wissen, welche Auflagen respektive Dienstleistungen miteingekauft werden müssten. Die Antwort war dürftig, es geht um Restaurantbesuche, Mitgliedschaft im Spa oder Floristik, man spreche von Kosten von mehreren Tausend Franken pro Monat. Details gab es keine.

Ich wollte es genauer wissen. Und die Vereinbarung zwischen dem Bürgenstock und dem Kanton einsehen. Der Kanton Nidwalden will die Unterlagen aber nicht herausgeben. Begründung: „Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gilt das Öffentlichkeitsprinzip in Nidwalden nicht. Damit fehlt ein allgemeiner Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten. Andere kantonal-gesetzlichen Grundlagen, welche eidgenössischen Parlamentariern bzw. den Parlamentsdiensten Zugang zum gewünschten Dokument verschaffen könnten, bestehen ebenfalls nicht.“

Merkwürdig: Wer eine Wohnung mieten will, müsste erfahren können, welche Dienstleistungen er oder sie miteinkauft. Die Abmachungen können also nicht derart geheim sein. Und wer als Ausländer*in ohne heutige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz beim angekündigten Kauf zuschlagen will, muss ebenfalls von der Lex Koller befreit werden und detailliert die Dienstleistungen miteinkaufen. Vor gut einem Jahr hat der Landrat von Nidwalden der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zugestimmt, bleibt zu hoffen, dass eine rasche Umsetzung folgt.

Nun ist der Ball beim Bundesamt für Justiz. Beim Bund gilt das Öffentlichkeitsprinzip. In einer ersten Anfrage verwies das Bundesamt auf den Kanton Nidwalden, da die Kontrolle der Lex Koller in erster Linie Sache der Kantone sei. Gemäss Zeitungsartikeln hat der Bund die Bewilligung für den Bürgenstock (mit)erteilt. Ich habe nun die Herausgabe der Akten zu diesem Bewilligungsverfahren angefordert.

Die Lex Koller ist ein wichtiges Instrument, um den Wohnungsmarkt in der Schweiz vor ausländischem Kapital zu schützen. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt als eine der wenigen Renditemöglichkeiten, die noch funktionieren. ist enorm. Bauen ausländische Investoren Wohnungen, werden diese dann als hotelähnlich bezeichnet, dann hat die Öffentlichkeit Anrecht zu wissen, ob die Anforderungen richtig angesetzt sind.

Parlament: Die Feuertaufe nur halb bestanden

Drei Tage ausserordentliche Session mit einer gemischten Bilanz. Da waren Ärgernisse dabei wie die Hilfe für die Flugbranche ohne ökologischen Auflagen, die Airlines wurden einmal mehr nicht mit verbindlichen Zugeständnissen in die Pflicht genommen. Vor allem jene Redner*innen, die früher und wahrscheinlich in Zukunft Massnahmen im Luftverkehr ablehnen, haben auf das CO2-Gesetz verwiesen. Wir nehmen sie dann gerne bei der nächsten Debatte in die Pflicht. Dann lehnte der Ständerat das Verbot von Dividendenbezahlung bei Kurzarbeit ab. Das wurde als Eingriff in die Freiheit der Unternehmen gebrandmarkt – als ob nicht grad ein Zusammenspiel von Privat und öffentlicher Hand besonders wichtig wäre und es etwas schräg in der Landschaft ist, wenn der Bund Milliarden für die Kurzarbeit spricht und gleichzeitig Dividenden ausbezahlt werden.

Ebenfalls eine unrühmliche Rolle spielte der Ständerat bei den Geschäftsmieten. Er lehnte eine breit abgestützte Lösung des Nationalrats ab und musste anscheinend unbedingt einen eigenen Vorschlag erarbeiten. Oder: mehrere eigene. Ein erster scheiterte im Nationalrat, ein zweiter musste mehrmals abgeändert werden und wurde im Ständerat erst am dritten und letzten Sessionstag angenommen. Das war zu spät, der Nationalrat wollte den Vorstoss nicht in einer Verlängerung besprechen, obwohl wir Grünen das nochmals versuchten.

Das Beispiel zeigt: Drei Tage Session für die erste Runde zur Bewältigung der Coronakrise waren eindeutig zu wenig. Gab es gröbere Differenzen zwischen den beiden Räten, so konnten sie in dieser Kürzestfrist nicht ausgeräumt werden. Die Grünen hatten sich für mehr Sessionstage ausgesprochen. Ich habe in diesem Blog bereits vor einem Monat geschrieben: Das Parlament muss nicht möglichst rasch zusammen kommen, sondern genügend Zeit zur Vorbereitung und zur Beratung haben. Es braucht eine Planung, die der besonderen Situation gerecht wird.

Aber ich erwähne auch gerne, was gut funktionierte: Die Nachtragskredite wurden gesprochen, hier übernahm das Parlament seine Aufgabe und es nickte die Vorlagen auch nicht einfach ab, sondern gestaltete mit. So haben beide Räte einen Kommissionsvorstoss angenommen, um bei den Medien eine Soforthilfe zu sprechen und beim öffentlichen Verkehr den Bund auf eine gute Lösung des riesigen Finanzlochs zu verpflichten. Als Präsident der zuständigen Kommission war es mir wichtig, dass diese Aufträge an den Bundesrat jetzt beschlossen werden konnten.

Zu guter Letzt: Die Bernexpo hat einen Charme zwischen Lagerhalle und Kaserne (stelle ich mir mindestens so vor). Aber die Anlage ist zweckdienlich und ich glaube nicht, dass die Aussicht auf den Pilatus die Parlamentsarbeit erleichtert hätte.

|

|

|

|

Von Wunschkonzerten und Instant-Eigen-Suppen-Köcheleien

Es muss einem gewaltig langweilig sein. Oder man überschätzt seine Kompetenzen und Fähigkeiten. Oder die Medien überfordern einem. Heute durfte FDP-Chefin Petra Gössi in der NZZ am Sonntag zur Coronakrise Stellung nehmen. Sie forderte im Interview, dass die Volksschulen nach den Frühlingsferien den Betrieb wieder aufnehmen und „ein deutliches Zeichen, dass keine Massnahmen aufrechterhalten werden, die nicht unbedingt nötig sind.“ – Eine Unterstellung, dass der Bundesrat dies macht? Gleichzeitig wünscht sie eine bessere Kommunikation des Bundesrates. Das kann man ja immer, aber dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen statt Phrasen dreschen.

Letzte Woche war Nationalrätin Magdalena Martullo dran. In den CH Medien konnte sie sich lang und breit zum Thema Schutzmasken und Medikamentenmangel äussern. Keine Nachfragen gibt es vom Journalisten zur Aussage: „Leider sterben auch bei uns Leute, sie sind aber überwiegend älter oder mit Vorerkrankungen“. Martullo hat offensichtlich ihre eigene Strategie, was ihr nicht zu verdenken ist. Nur: Sie ist Mitglied der Wirtschaftskommission und nicht der Sozial- und Gesundheitskommission. Ihre Expertise deshalb nicht höher als jene von den anderen 246 Parlamentarier*innen.

Zuvor hatte bereits die SVP einen Ausstieg aus dem Lockdown gefordert, die Wirtschaft leide zu stark. Vorgetragen vom Fraktionschef Aeschi, der noch vor kurzer Zeit mit einem Einzelantrag das Parlament nach Hause schicken wollte. Das Runterfahren ging nicht rasch genug, das Rauffahren auch nicht – Geduld und etwas Kohärenz bei der Argumentation scheint nicht die Stärke dieser Partei zu sein.

Ebenfalls in der NZZ am Sonntag liefert heute Thomas Sevcik, der „strategische Narrative“ (Bezeichnung NZZ) entwickelt, seine Gedanken an die Leserschaft. Wir müssten in der Digitalisierung, beim Gesundheitssektor und beim Klimaschutz vorwärts machen. Das ist mässig erhellend. Interessanter sind seine Ideen für die Wiederankurbelung der Wirtschaft: Nach dem Lockdown sollen wir mit einer Sechs-Tagewoche den Rückstand wieder aufholen. Hat sonst grad noch jemand eine Idee, die er oder sie wahrscheinlich schon lange hegte und jetzt wieder aufs Tapet bringen will?

Wir brauchen keine Einstimmigkeit, wir sind nicht im Krieg und wir scharen uns nicht reglos um den Bundesrat. Aber wir sollten jetzt bei den Massnahmen Ausdauer zeigen, Forderungen kann jede und jeder stellen. Vielleicht ist es gut, wenn man sich dabei überlegt, ob man in der Position der verantwortlichen Person das gleiche fordern würde. Und vielleicht könnte mann und frau sich etwas mehr auf seine Fachgebiete konzentrieren. Dann wird es nicht noch komplizierter als es bereits ist.