Seit einiger Zeit versuchen sich auch die RegierungsrätInnen als KolumnistInnen. Hoffentlich machen sie untereinander auch ab und zu eine „Blattkritik“, denn gerade die letzte Kolumne strotzt nur so von Platitüden. Guido Graf leitet sie mit der brisanten Frage „Sparen im Sozialbereich – ein Tabu?“ ein, doch findet man nachher kaum etwas Substanzielles: Er spricht von „Kostentransparenz herstellen“, „Qualitätsansprüche überdenken“, oder „Leistungen vergleichen“ und „offen diskutieren“. Mit Verlaub, aber ich bin schon bisher davon ausgegangen, dass solche Grundsätze angewandt wurden. Oder hat man im Sozialbereich ohne Grundlagen gearbeitet?

In die Nase gestochen ist mir aber vor allem eine andere Platitüde. Auch Guido Graf kann es nicht lassen und vergleicht den Staat mit einem Privathaushalt: Es müss das Ziel sein, nicht mehr auszugeben, als zur Verfügung steht.Das leuchtet ein, nur: Bei diesem Spruch wird ja nie gefragt, was denn zur Verfügung steht, die Zahl ist jeweils gottgegeben.

Der Vergleich Einkommen Privathaushalt und Steuereinnahmen des Staates hinkt zudem: Bei einem privaten Haushalt steht das gesamte Haushaltseinkommen zur Diskussion steht, beim Staat sollte deshalb auch mit dem Bruttosozialprodukt verglichen werden.

Das Bruttosozialprodukt ist seit 2001 im Kanton kontinuierlich gestiegen, ausser im Jahr 2009 (Knick durch Bankencrash) betrug der jährliche Anstieg 1 bis 6 Prozent. Es ist also immer mehr Geld vorhanden. Das hat seinen Grund im Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Auf die Familie übertragen heisst dies, dass das Einkommen steigt und damit diesem Haushalt mehr Mittel zur Verfügung stehen.

Die Familie entscheidet sodann, wie sie die Gelder einsetzen will. Es gibt Fixkosten und es gibt variable Kosten. Auch die Gesellschaft entscheidet letztlich über die Steuergesetze und den Steuerfuss darüber, wie viel vom Bruttosozialprodukt für die Steuern reserviert sein soll.

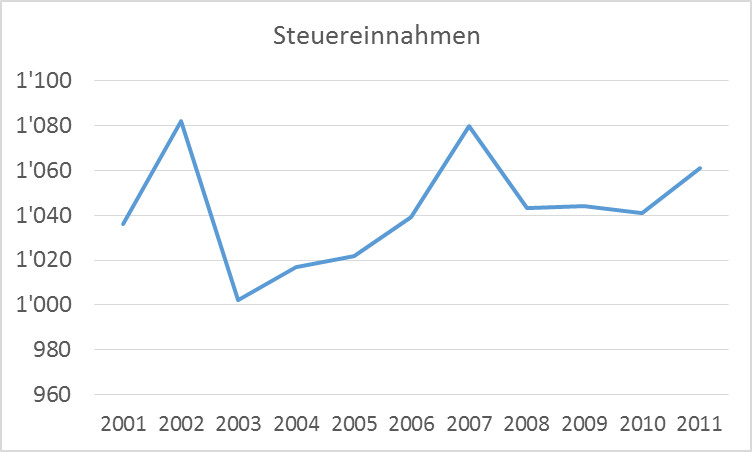

Seit 2001 sind die Steuereinnahmen praktisch auf dem gleichen Niveau verharrt. Es war immer rund eine Milliarde Franken. Trotz einem Anstieg des Bruttosozialprodukts um rund 25 Prozent, trotz einer Teuerung von rund 9 Prozent und einem Bevölkerungswachstum von über 10 Prozent (immer 2001 bis 2011) nimmt der Kanton heute nicht mehr Steuern ein als an der Jahrtausendwende.

Um zum Bild zurückzukommen: Die Luzerner Familie beschränkt rigid einen Teil ihrer Ausgaben (zum Beispiel für die Bekleidung) obwohl die Familie gewachsen ist oder die Kleider teurer geworden sind. Man macht es aus Ehrgeiz (oder Geiz?) und einem falschen Wettbewerb mit den Nachbarn.

Finden Sie das sinnvoll?